Frühlings-Tour

2023 / Sternwarte Bergedorf, Kloster Loccum und Schmetterlinge

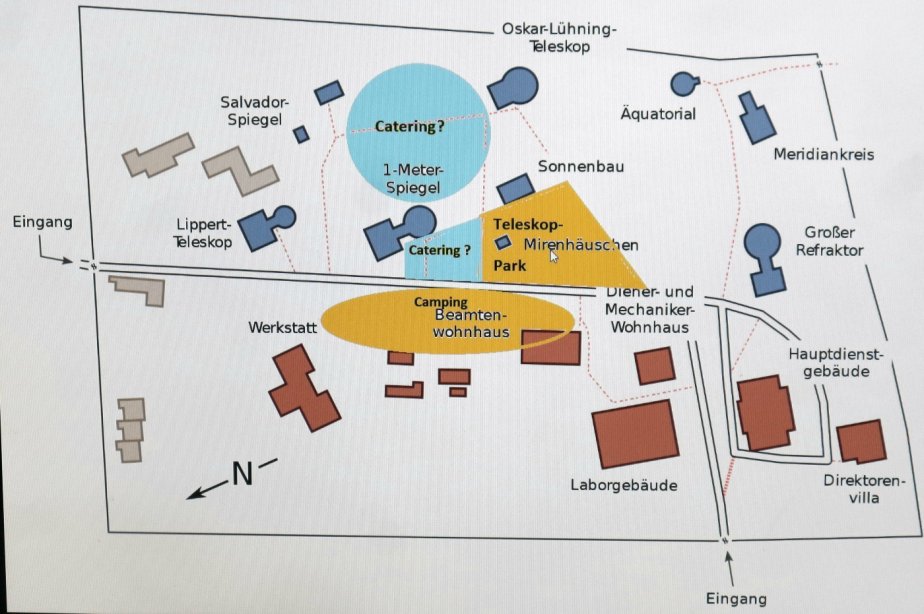

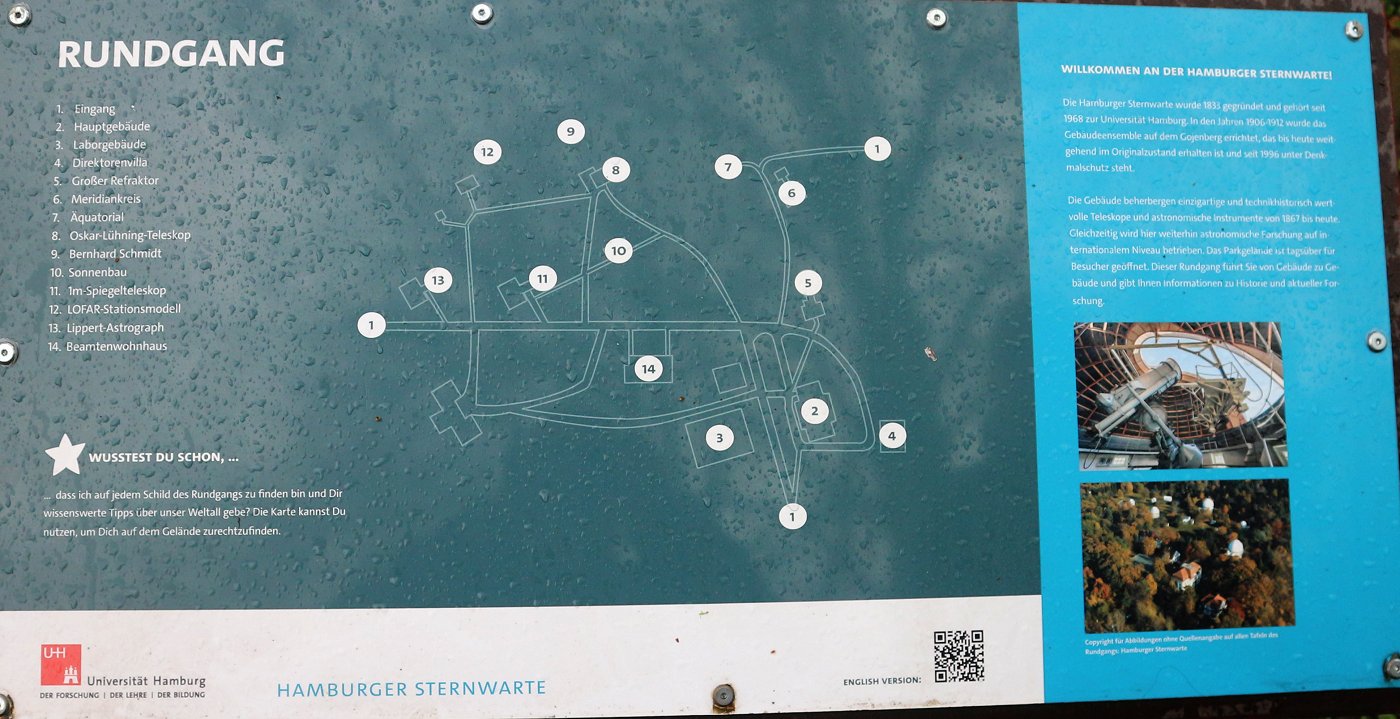

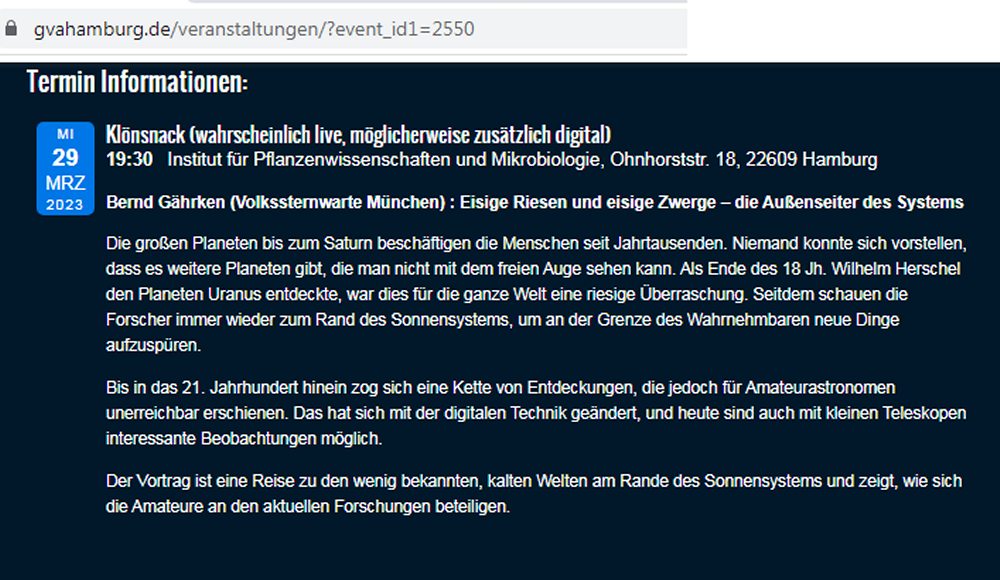

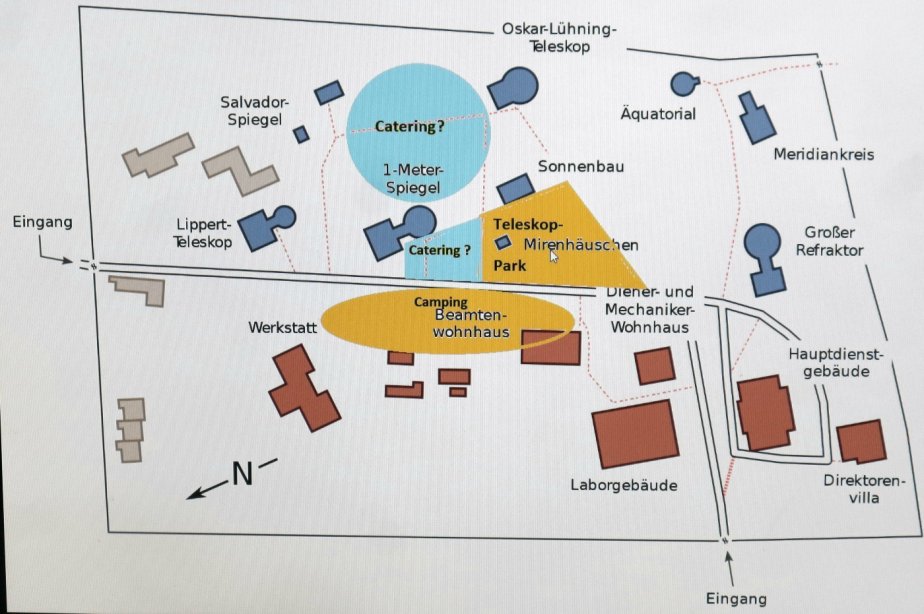

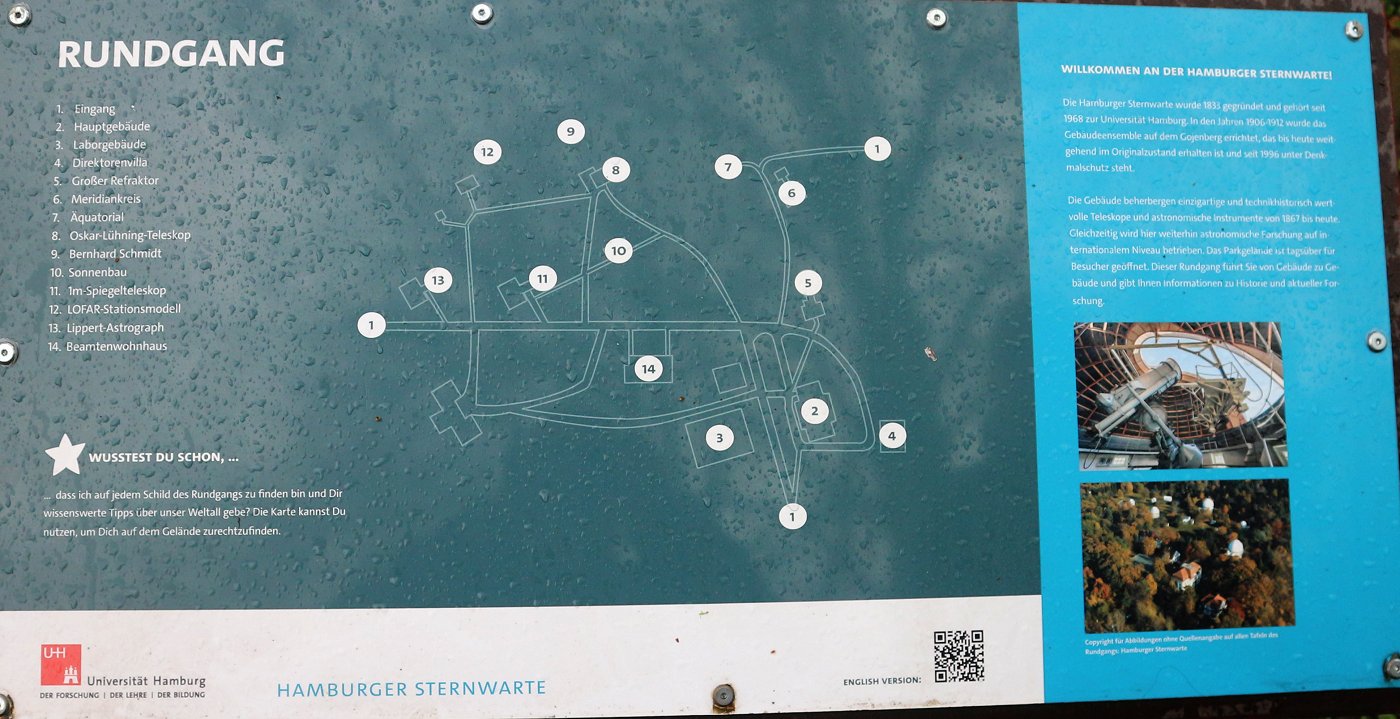

Anlässlich eines Vortrags bei der GVA gab es die Gelegenheit

in Hamburg die Sternwarte Bergedorf zu besichtigen.

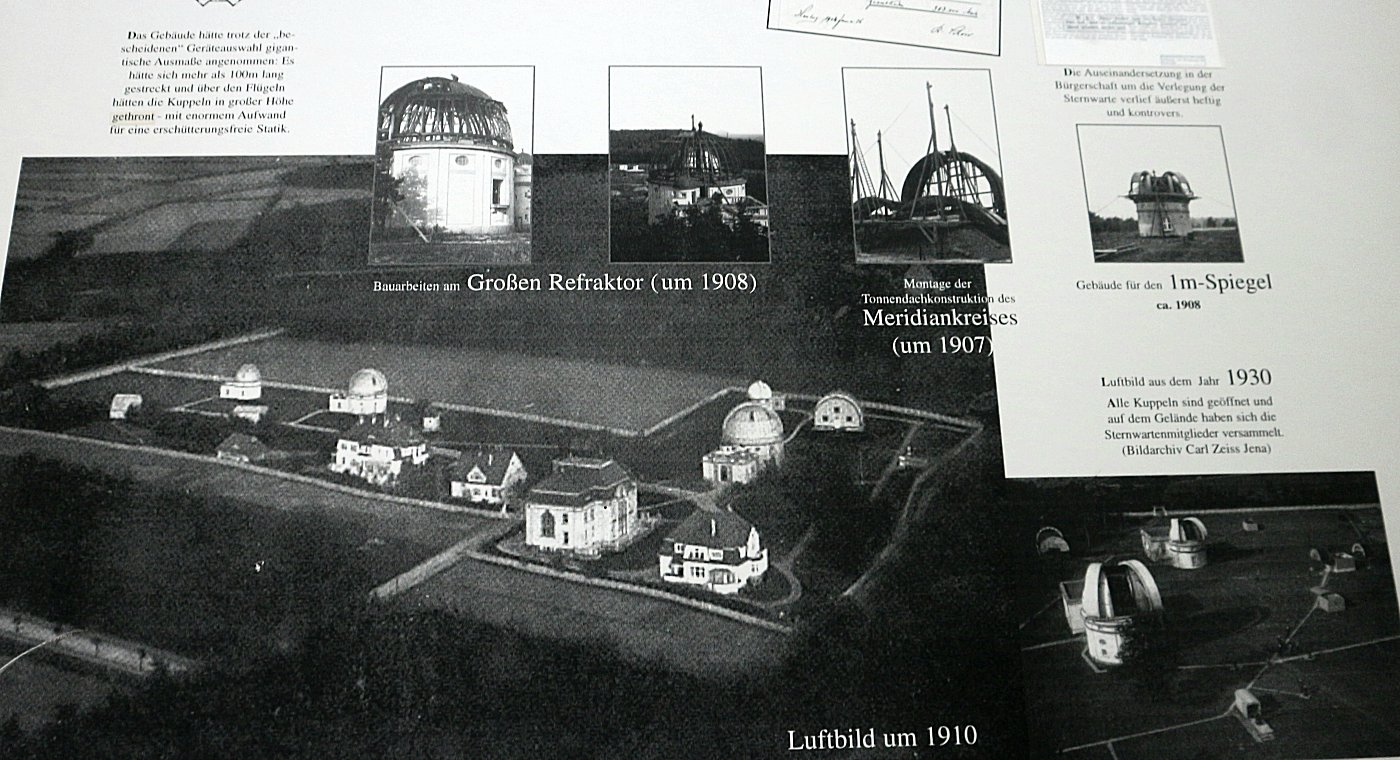

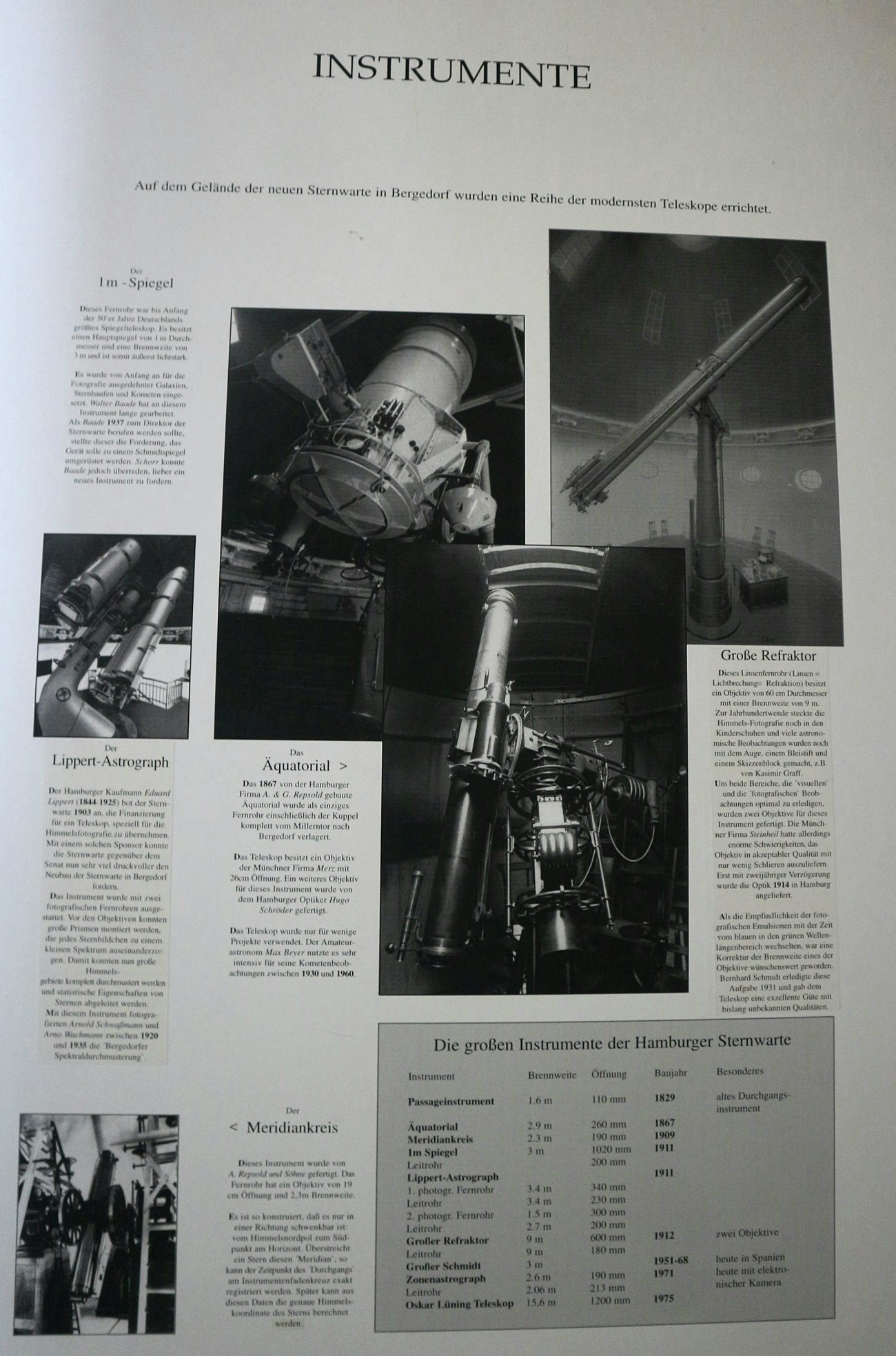

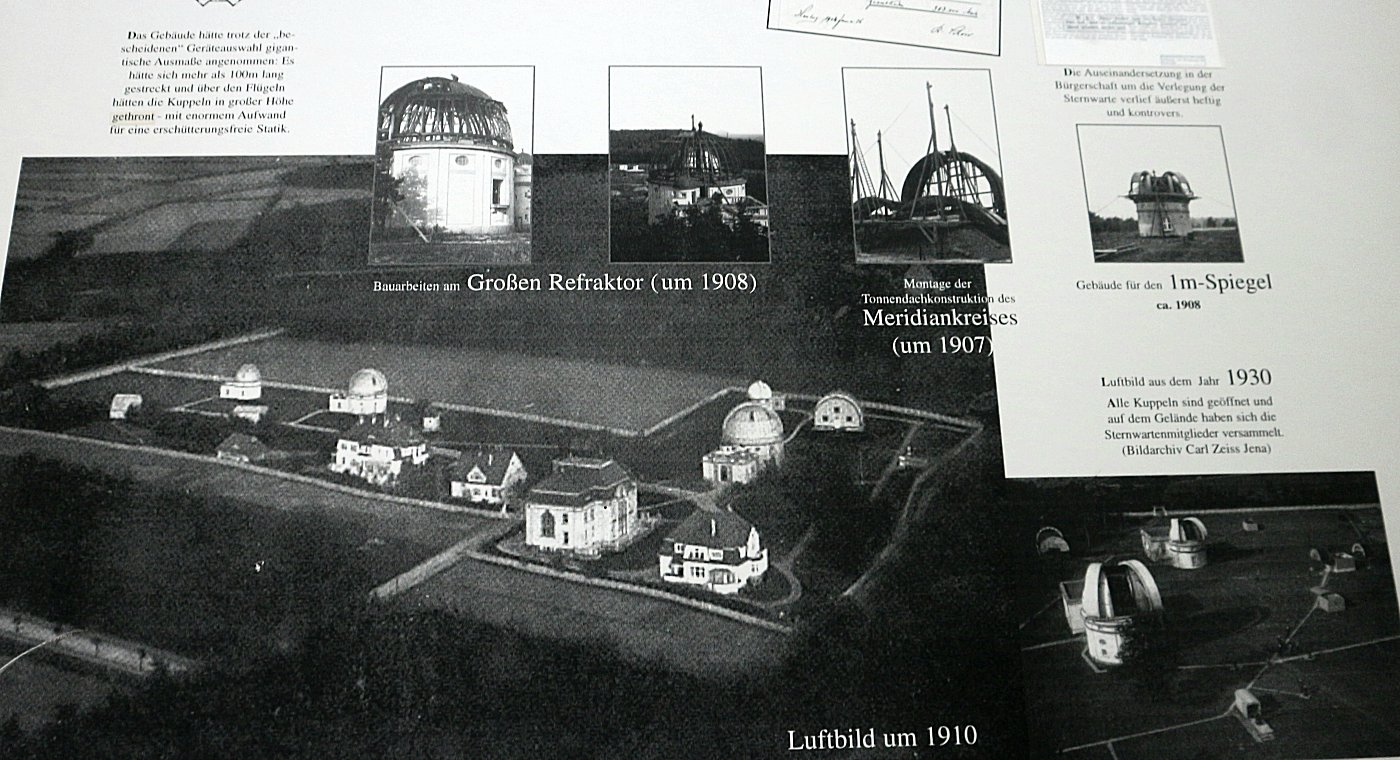

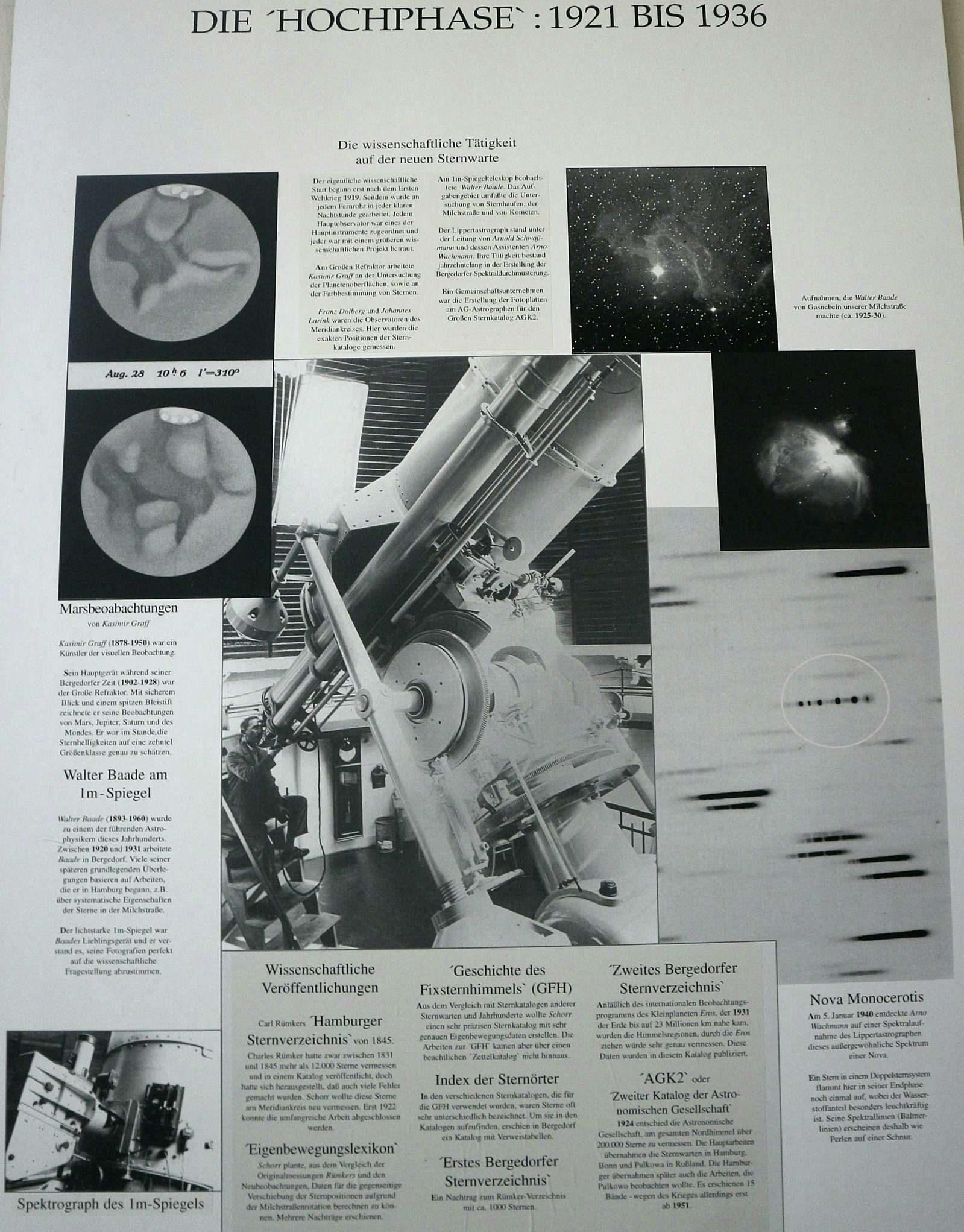

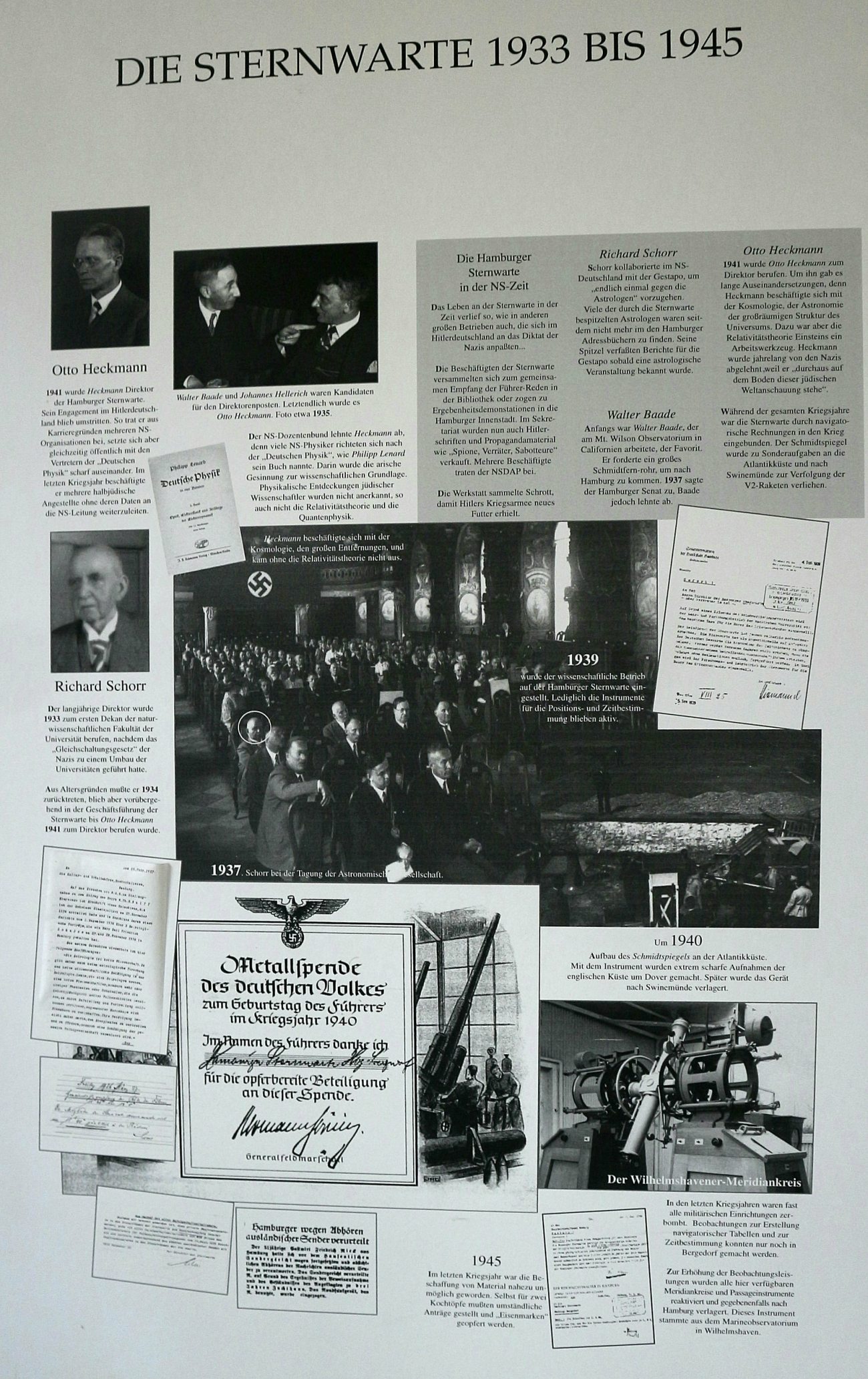

Die Sternwarte wurde 1912 offiziell

eingeweiht.

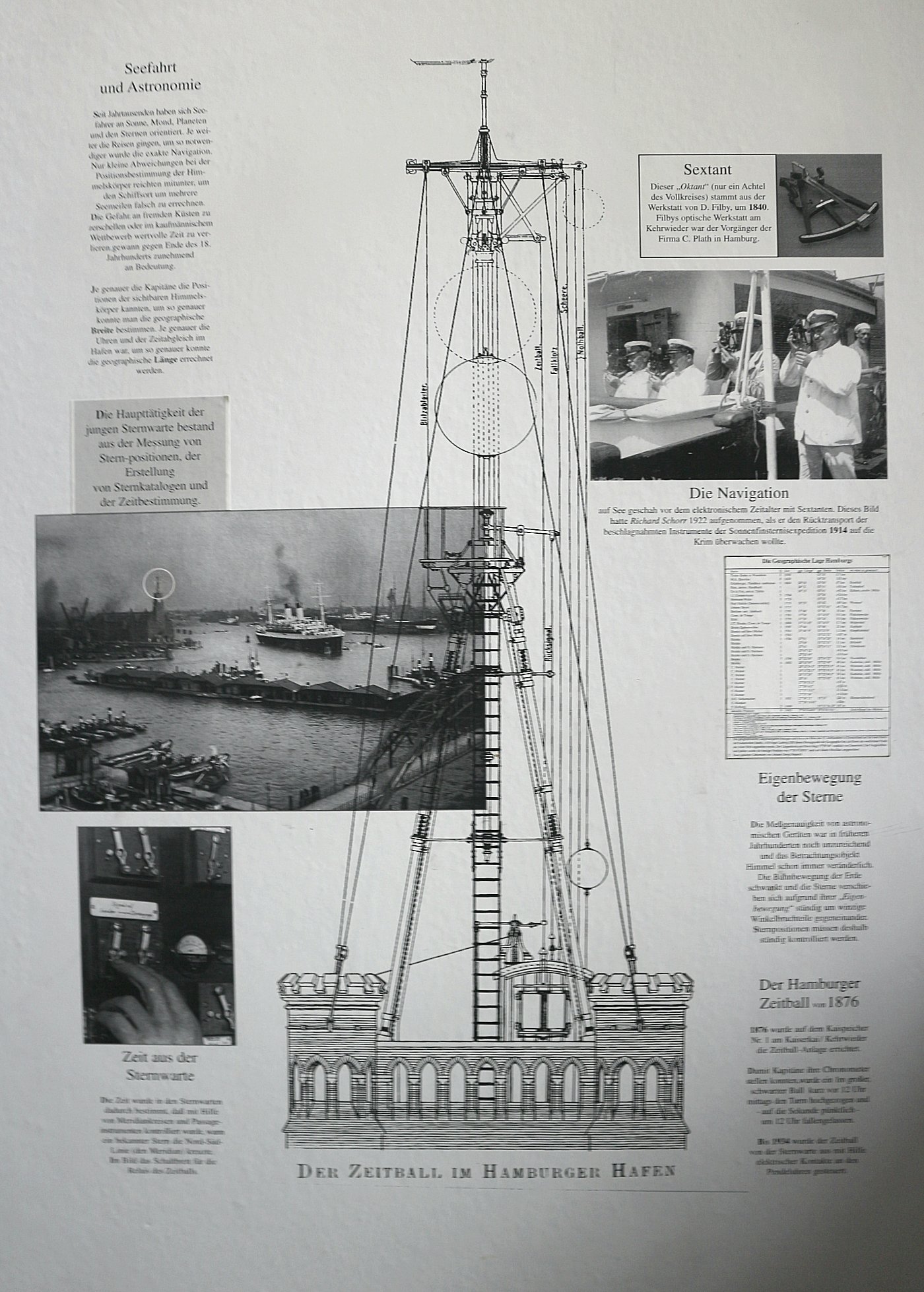

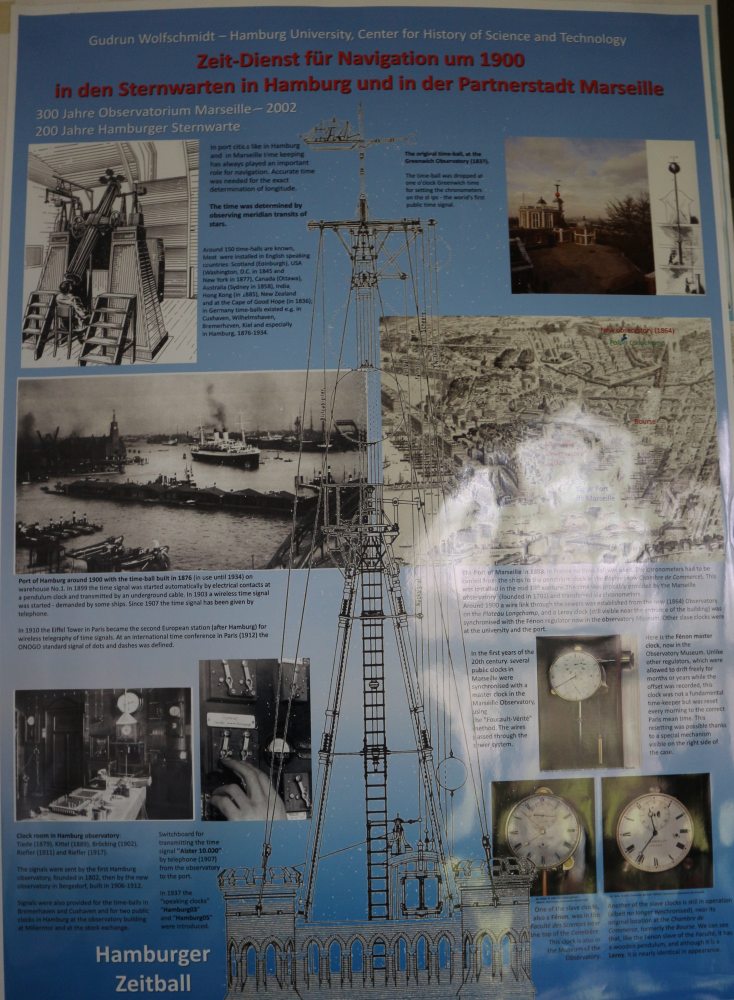

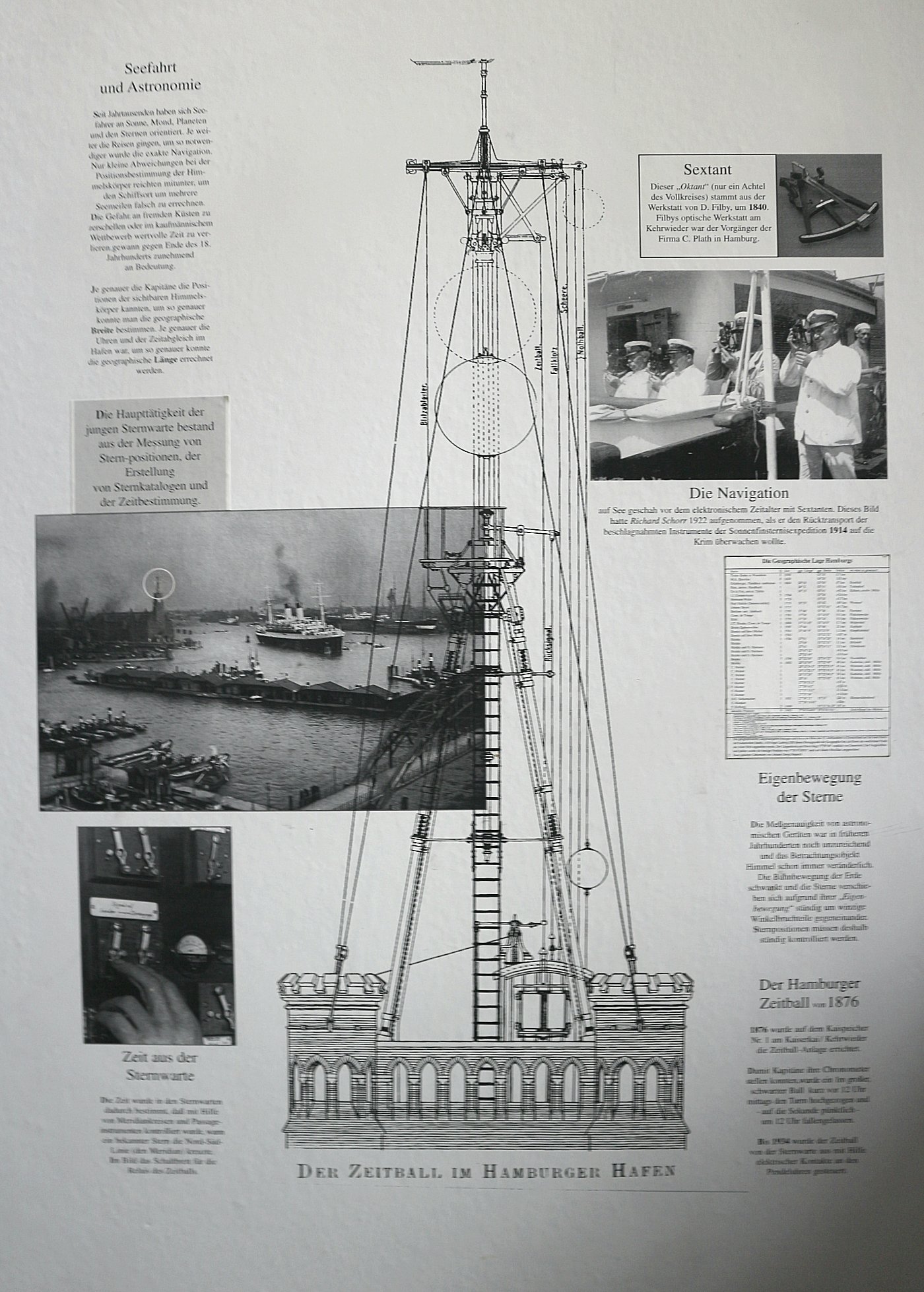

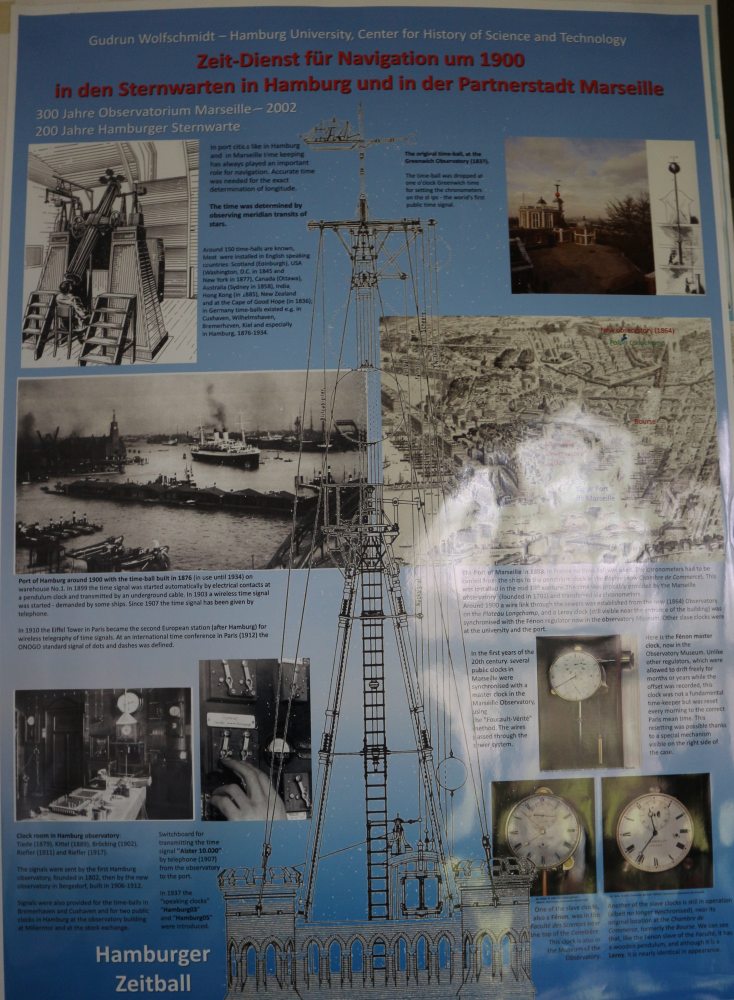

Ein wichtiges Ziel war die Zeitmessung für den Hamburger Hafen.

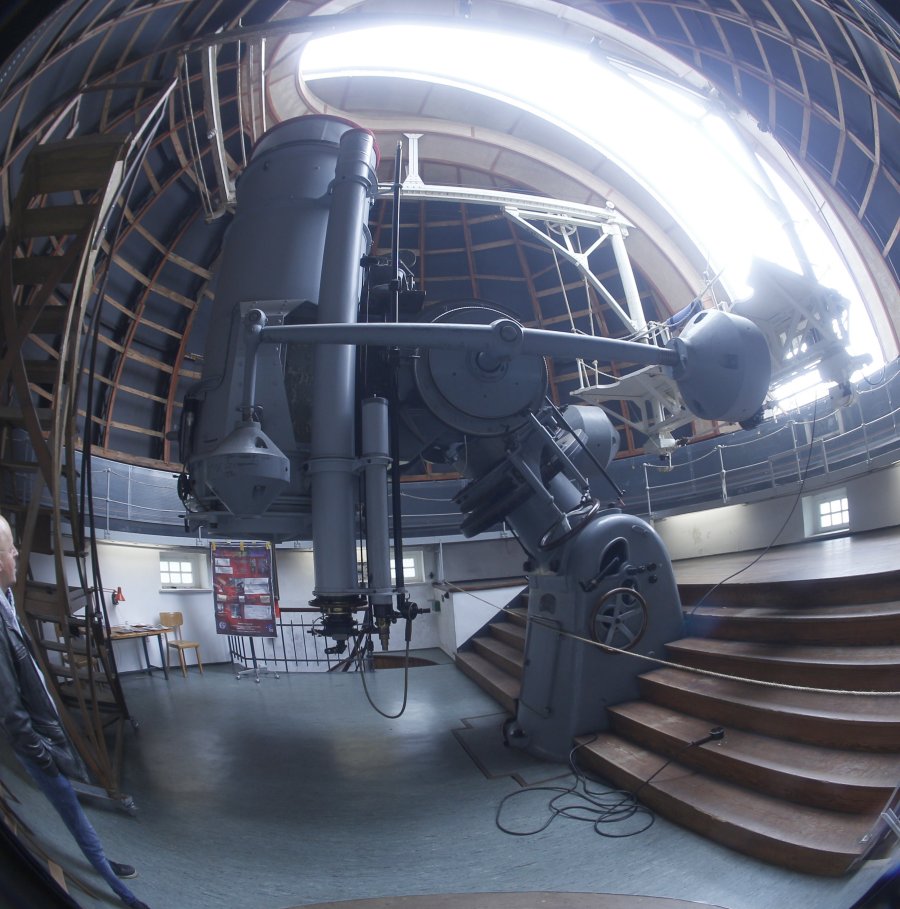

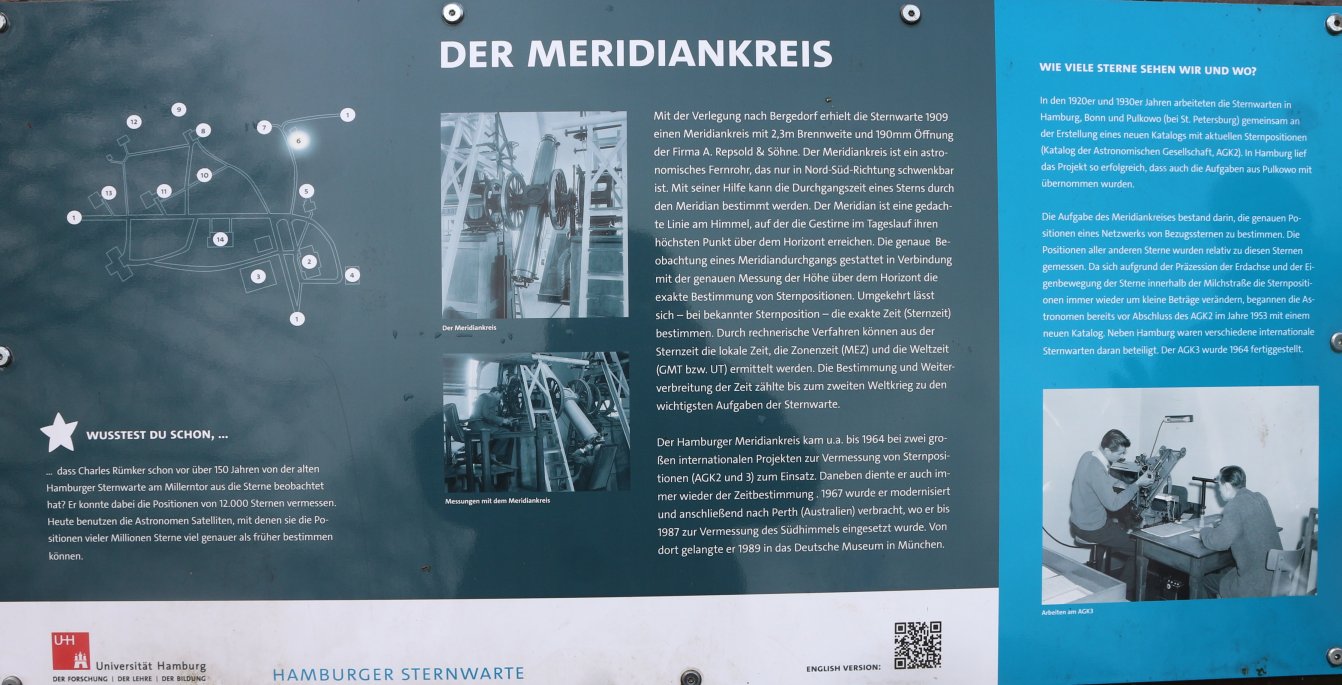

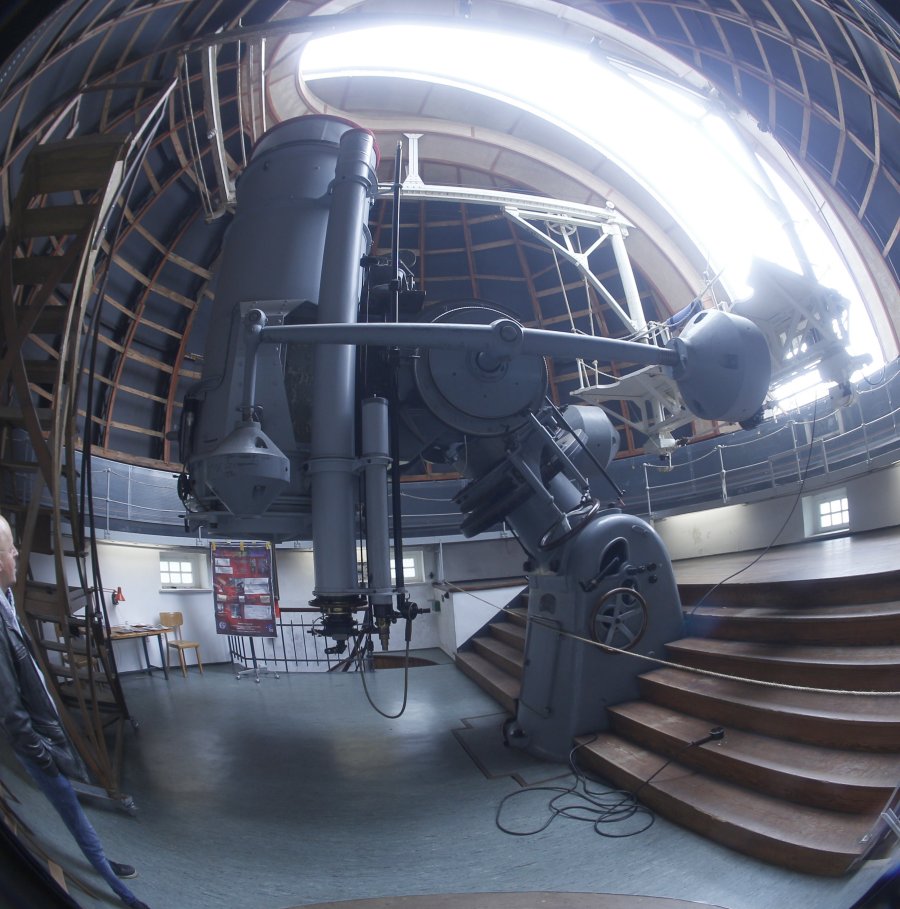

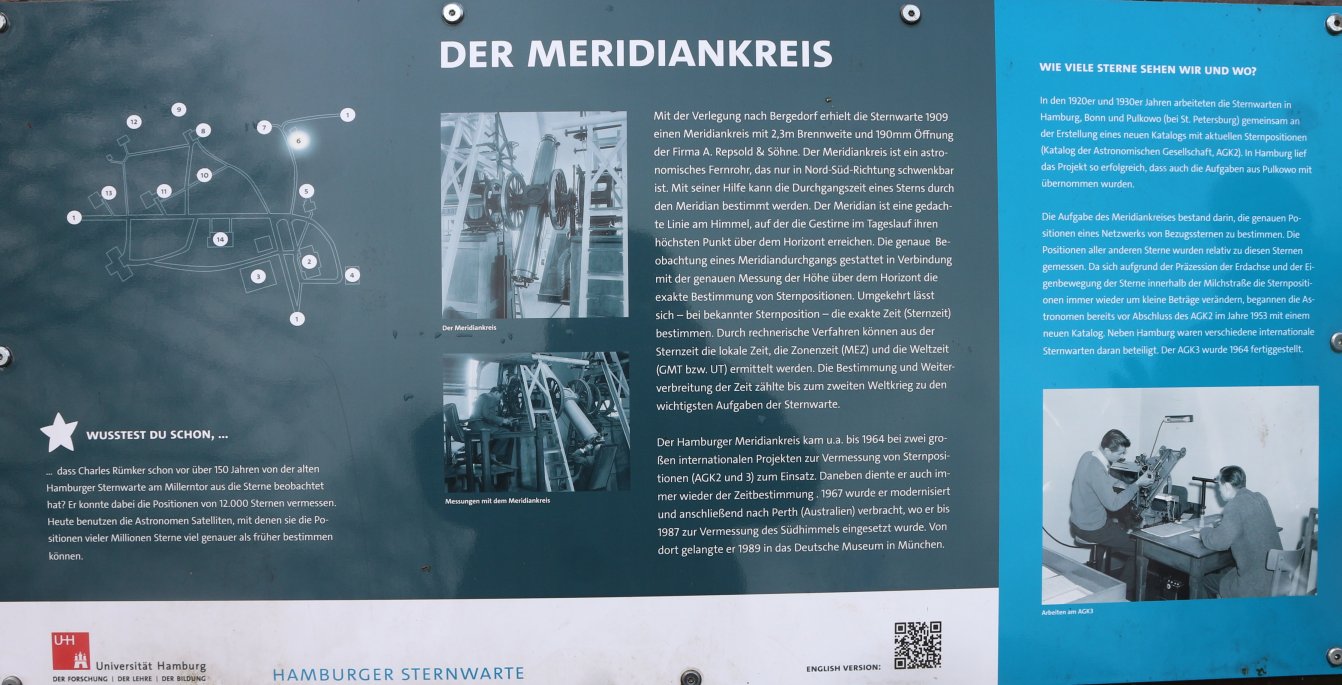

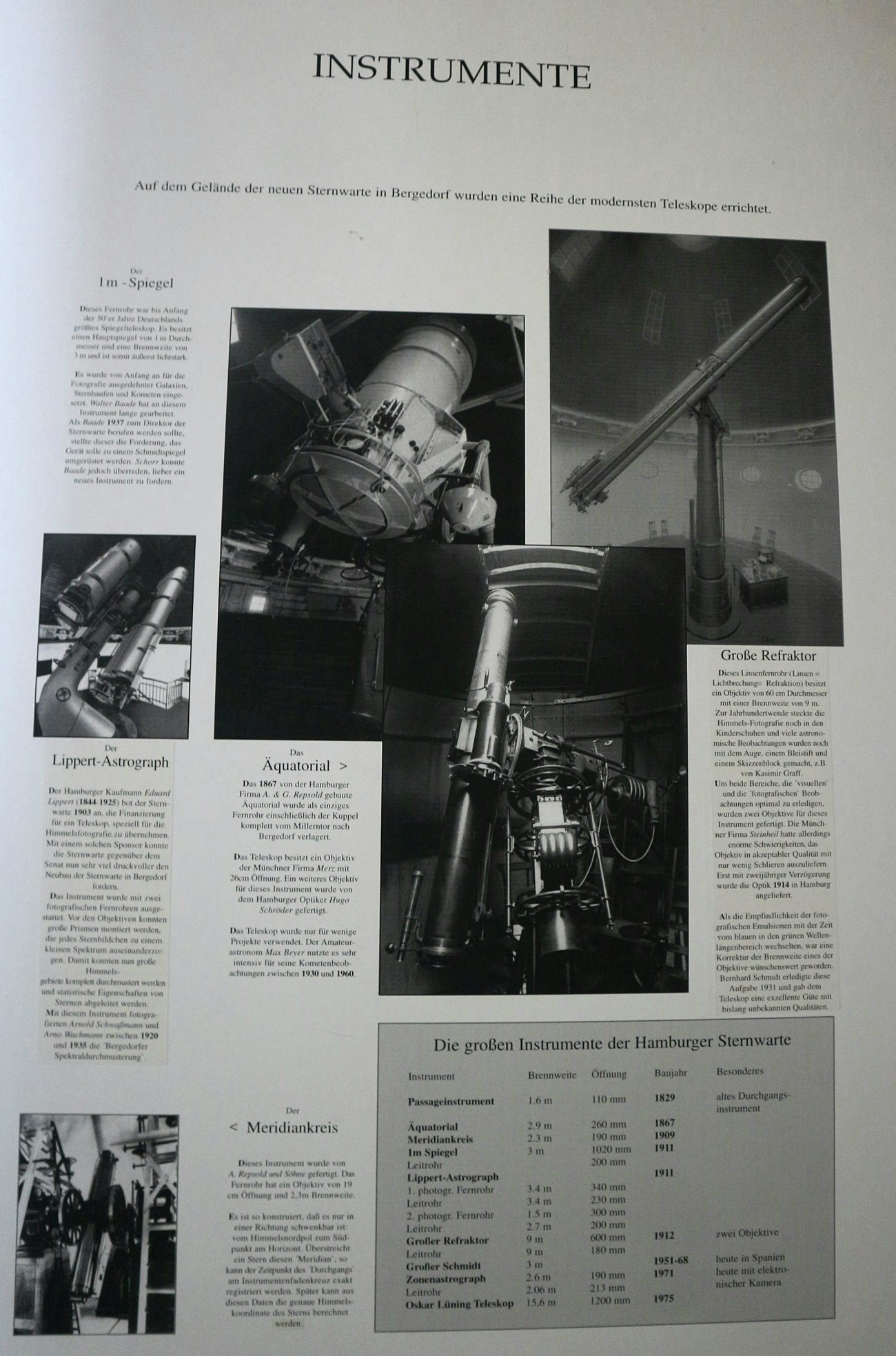

Ausgerüstet war sie anfangs mit einem Meridiankreis, einem

großen Refraktor mit 60 cm Öffnung von

„Repsold & Söhne“, einem

Newton-Teleskop von Carl Zeiss mit einem Hauptspiegel von 1 m

Durchmesser.

Das Teleskop war bei seiner Inbetriebnahme im Jahre 1911 das

viertgrößte der Welt und das

größte Teleskop Deutschlands.

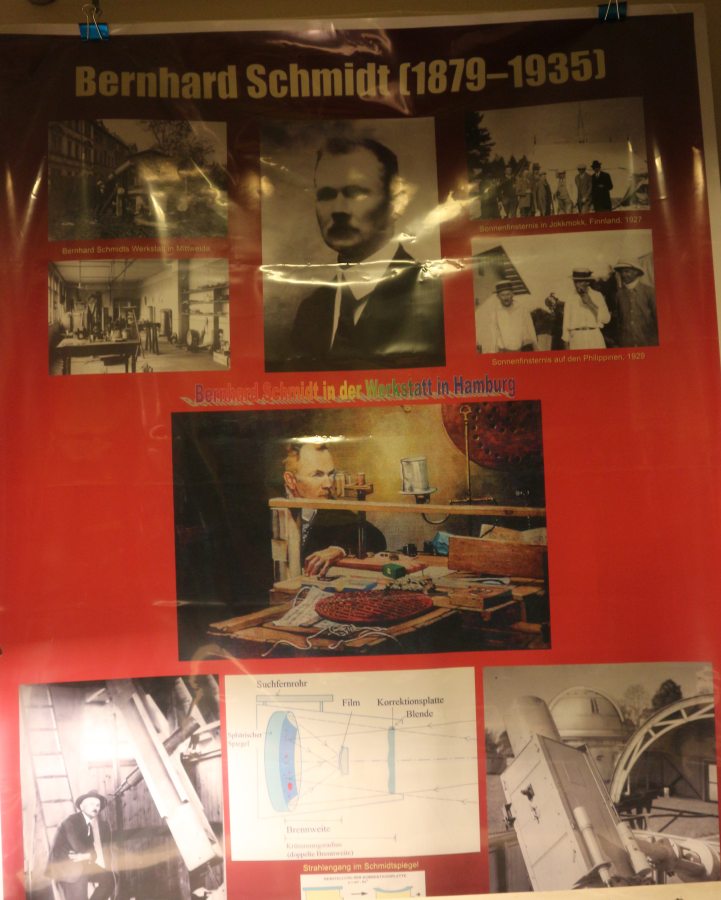

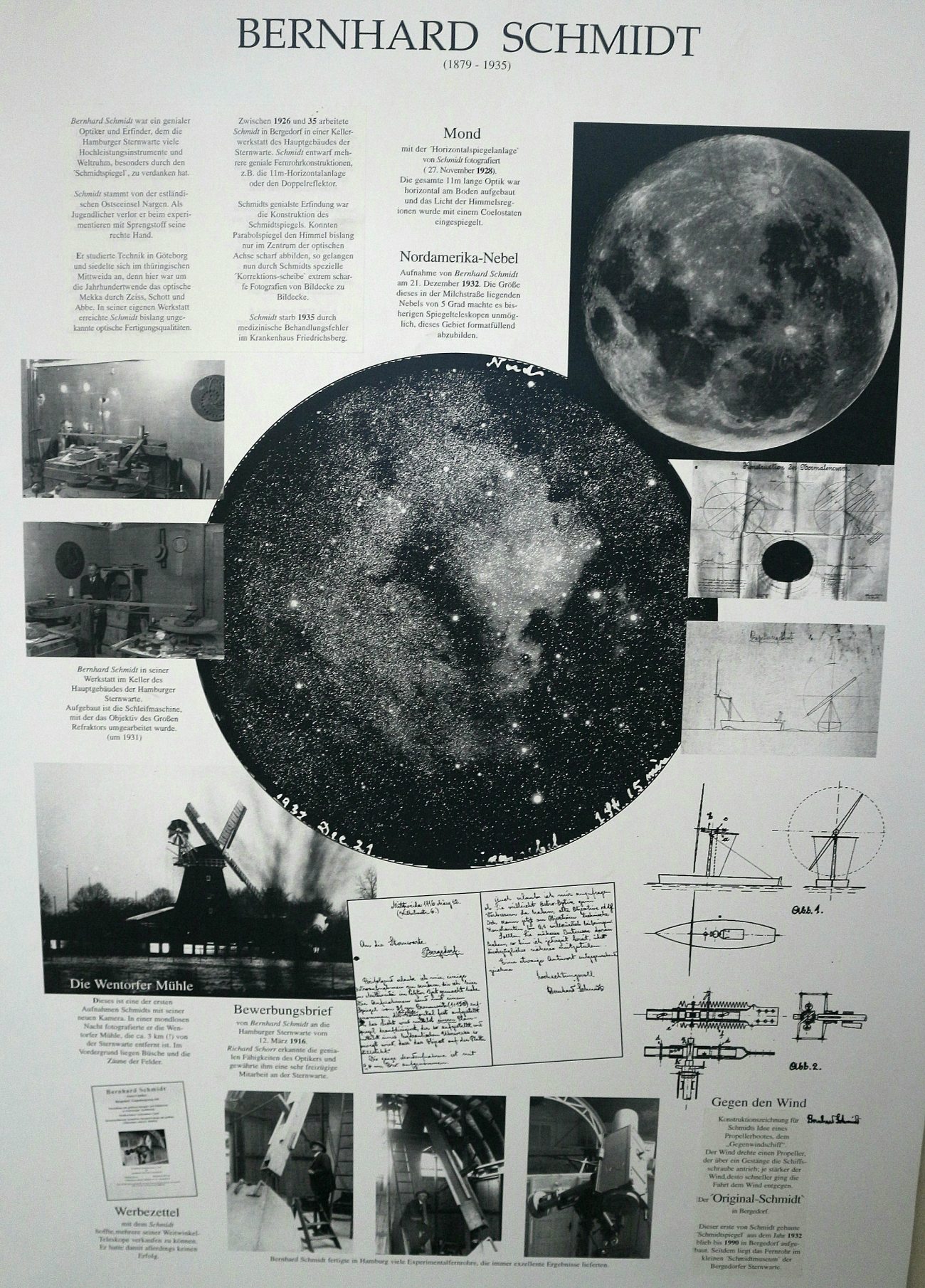

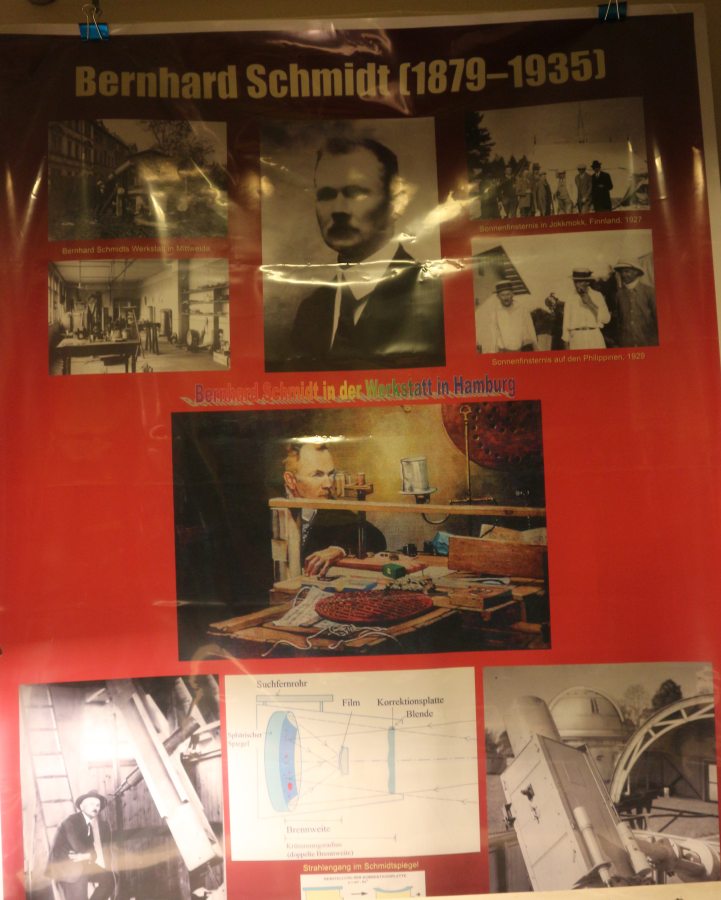

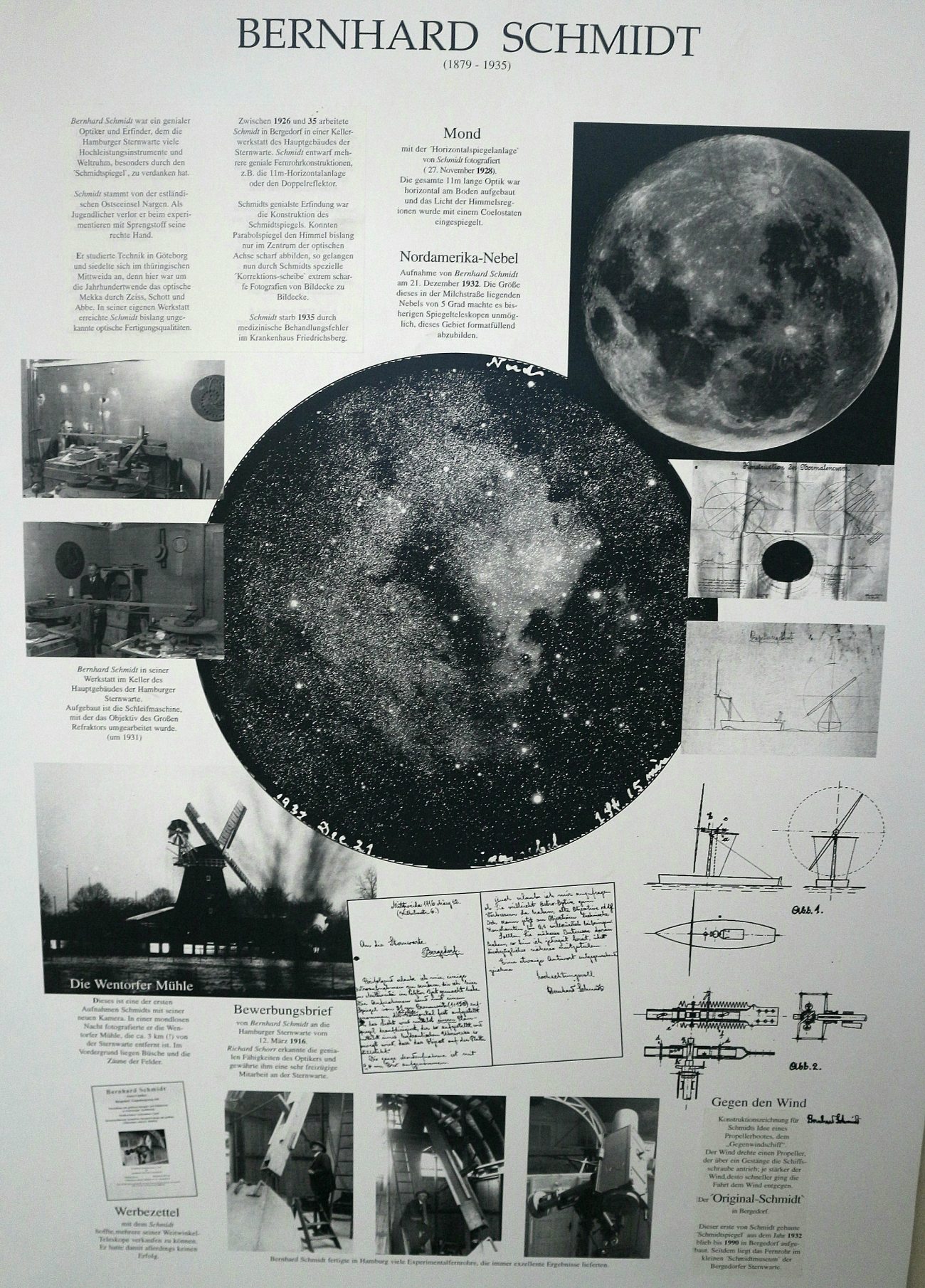

Ab 1926 arbeitete der Optiker und

Teleskopkonstrukteur Bernhard Schmidt

als freier Mitarbeiter an der Sternwarte. Hier gelang Schmidt 1930 die

Herstellung einer asphärischen Korrektionslinse und damit die

Erfindung des „Schmidt-Spiegels“. Die extrem

lichtstarke und bis an den Bildrand der Fotoplatten komafreie

Weitwinkelkamera ist eine der durchgreifenden Neuerungen in der

Astrofotografie des 20. Jahrhunderts.

In der Hütte des ersten Schmidteleskops steht heute ein

anderes Gerät.

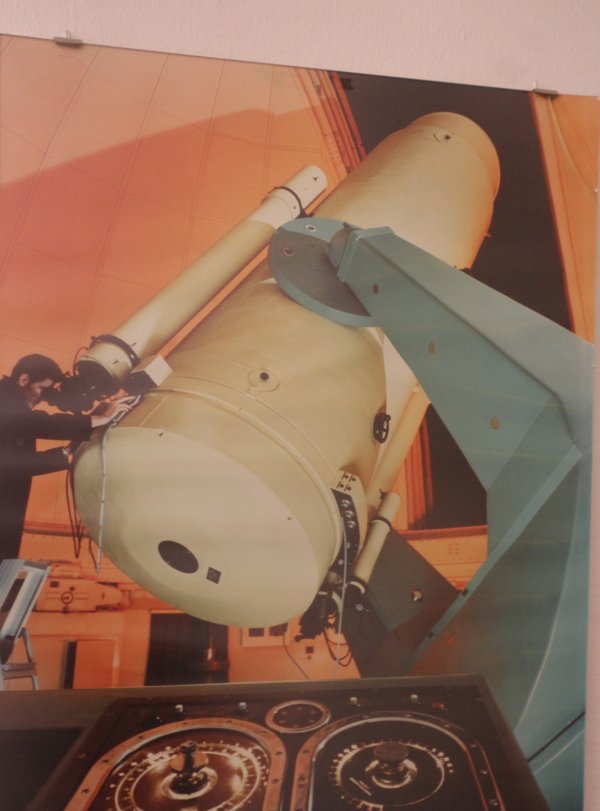

1954 wurde der lang geplante große „Hamburger

Schmidt-Spiegel“ in Betrieb genommen. Die freie

Öffnung lag bei 80cm. Mit diesem Gerät entdeckte der

Astronom Luboš Kohoutek 1973 seinen berühmten

Kometen.

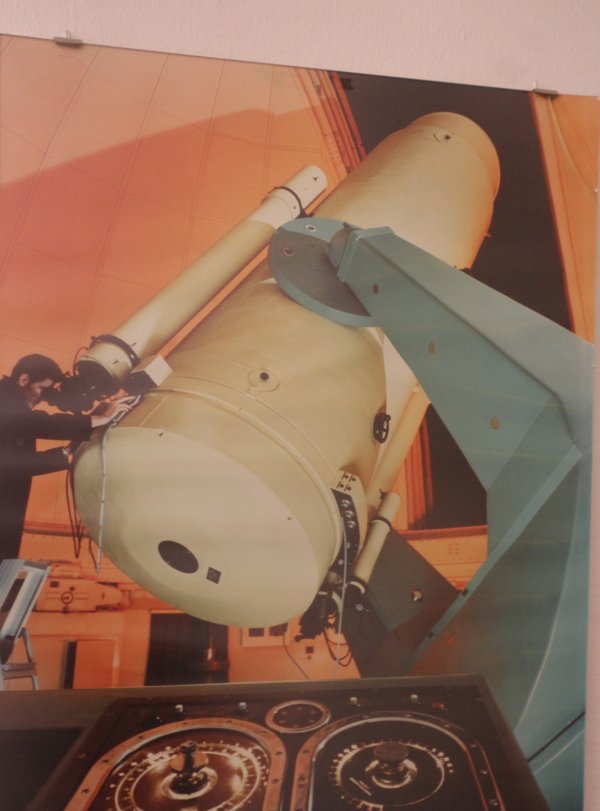

Heute auf dem Calar Alto - aber im Keller noch als Modell:

1976 wurde der große

Schmidtspiegel zum deutsch-spanischen

Calar-Alto-Observatorium in Südspanien verlagert. An seiner

Stelle wurde in Bergedorf ein großes

Ritchey-Chrétien-Cassegrain-Teleskop mit 1,20 m

Öffnung als

„Oskar-Lühning-Teleskop“ in Betrieb

genommen.

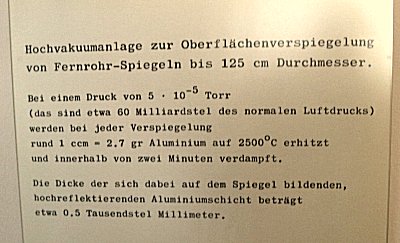

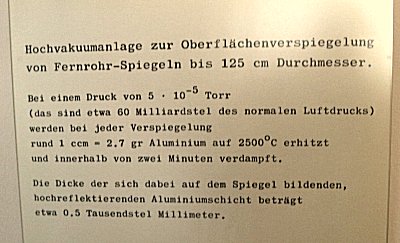

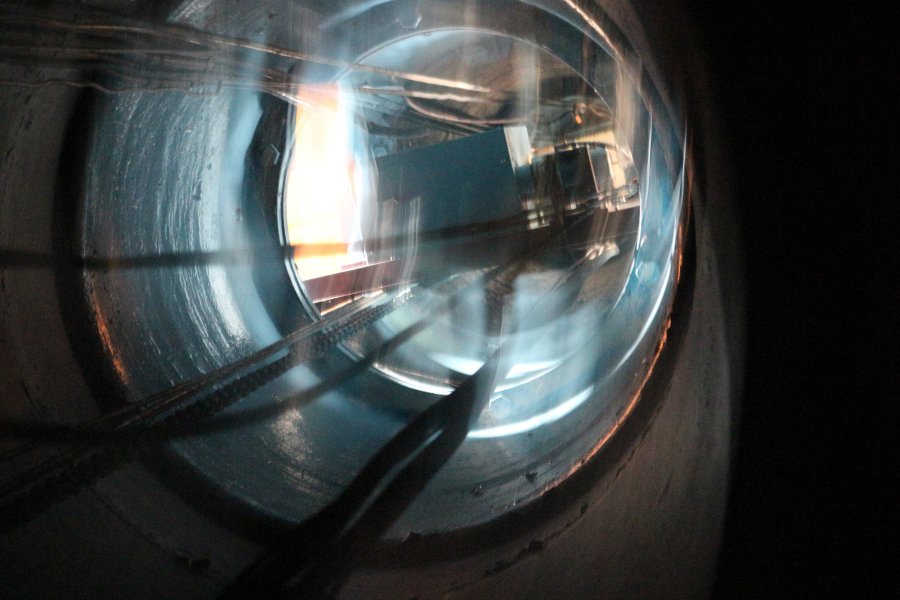

Im Kuppelgebäude wurde auch eine

Anlage zur

Aluminium-Bedampfung von Teleskopspiegeln errichtet, in der Spiegel bis

zu einem Durchmesser von 1,5 m beschichtet werden können. Die

Anlage ist bis heute in Betrieb.

Der große Refraktor hat 60cm Öffnung

Bei der Montierung sind noch Reste des gewichtsantriebes sichtbar.

Das Lippert-Teleskop, besteht aus zwei

Refraktoren, die als

Leitfernrohr dienten. Mit dem Teleskop das in einer 7 m große

Beobachtungskuppel steht

wurden von Schwassmann und Wachmann mehrere Kometen entdeckt. u.a. auch

73p-Schwassman-Wachmann-3 der 1995 zerbrach und 2022 zu einer

erhöhten

Fallrate der Tau-Herculiden führte.

Das älteste Instrument der Sternwarte ist sas Aquatorial. Es

stand schon in der Vorgängersternwarte in der Innenstadt.

Bemerkenswert ist schöne originale Beobachterstuhl.

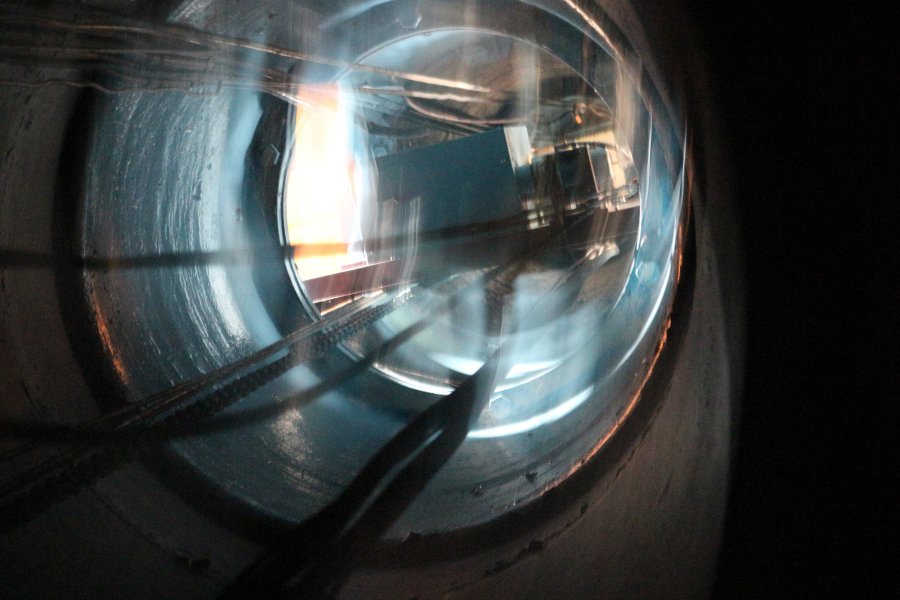

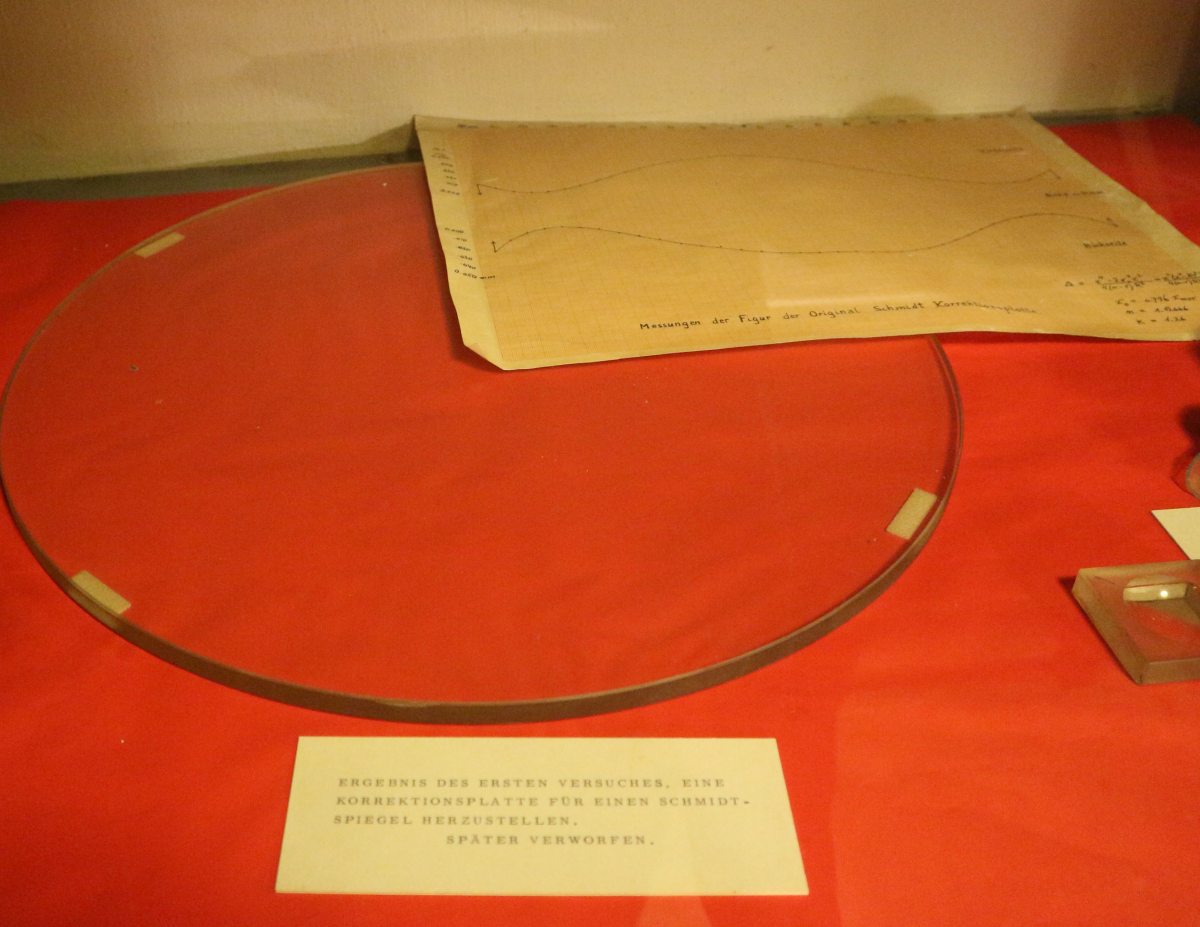

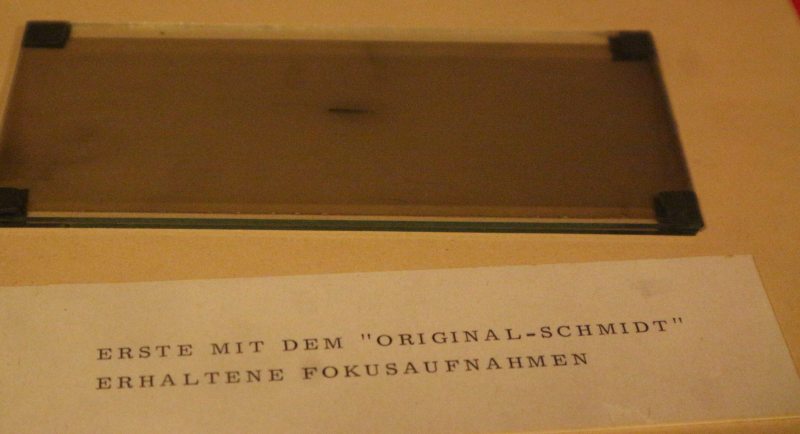

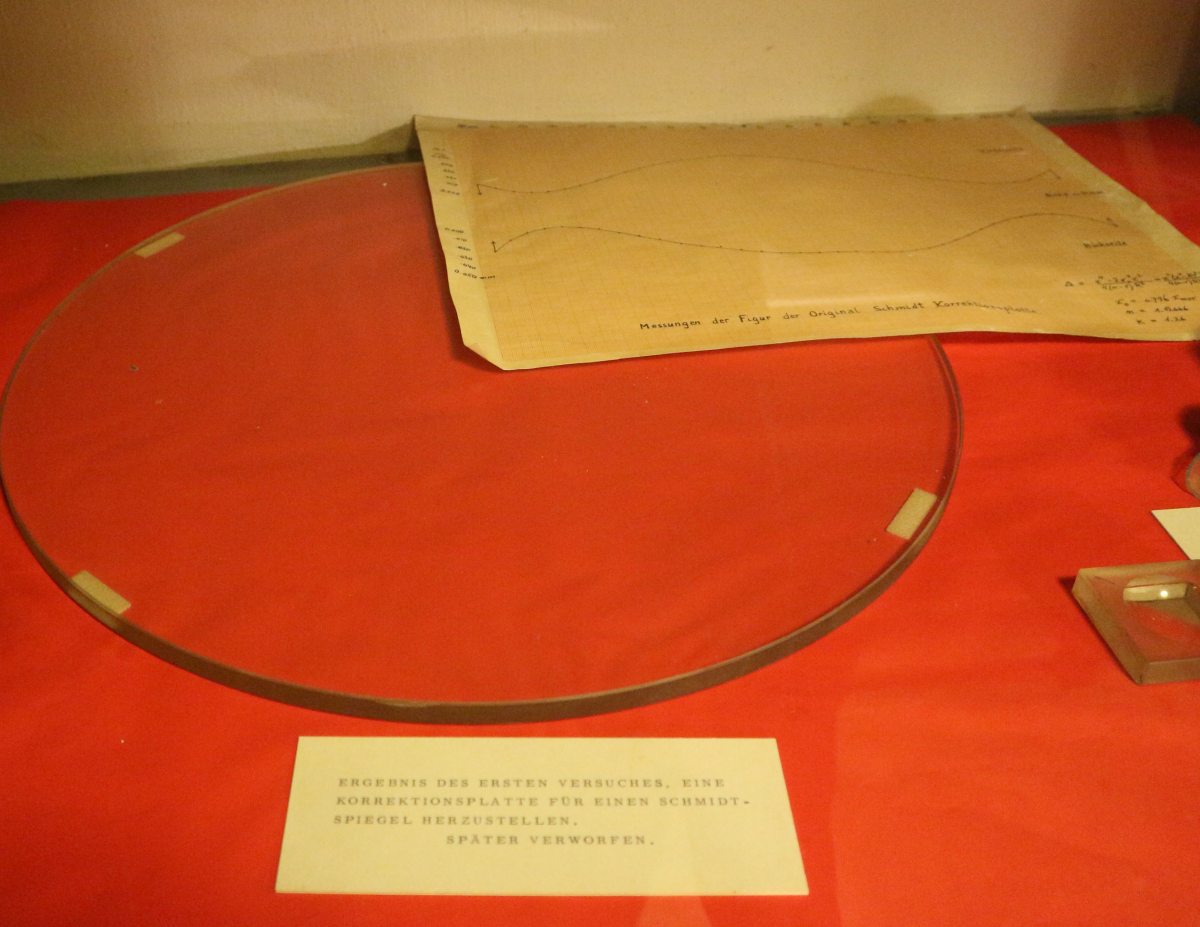

Im Keller des Hauptgebäudes befindet sich das Schmidt-Museum,

in dem Geräte von Bernhard Schmidt ausgestellt werden, unter

anderem der von ihm konstruierte erste Schmidt-Spiegel. Das Museum ist

winzig und besteht nur aus einem kleinen Raum, enthält aber

den ersten Prototyp einer Schmidtplatte die beidseitig geschliffen ist

sowie das erste Schmidt-Teleskop.

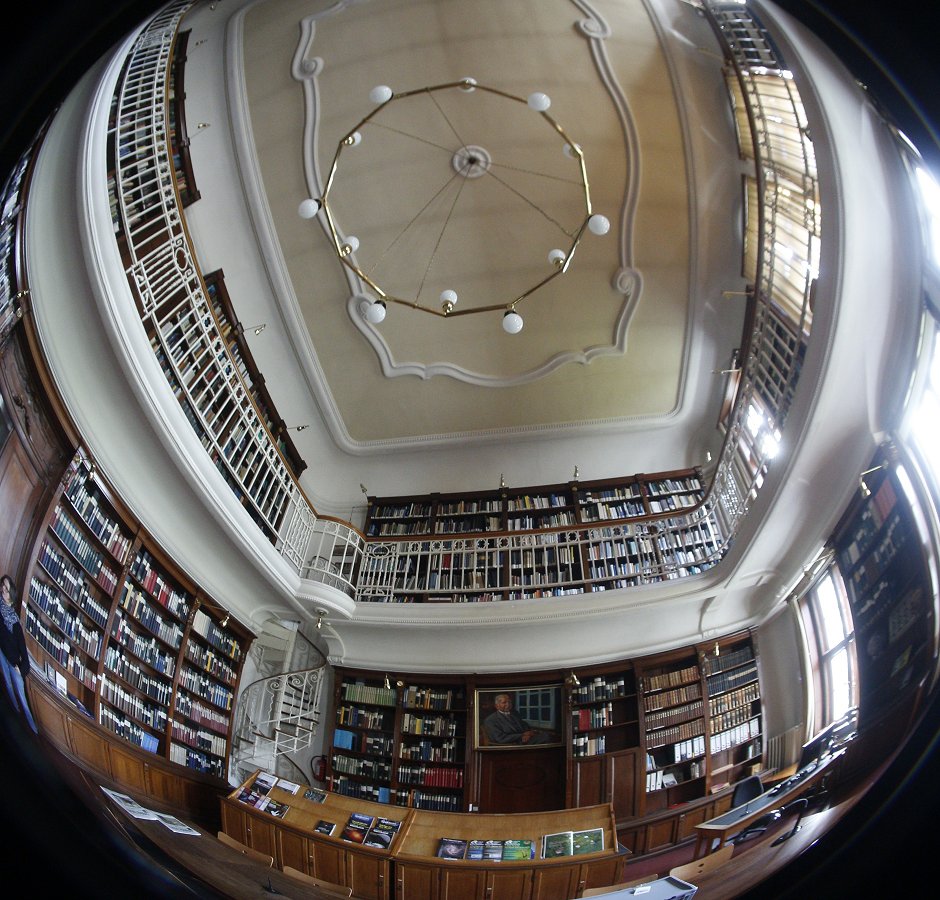

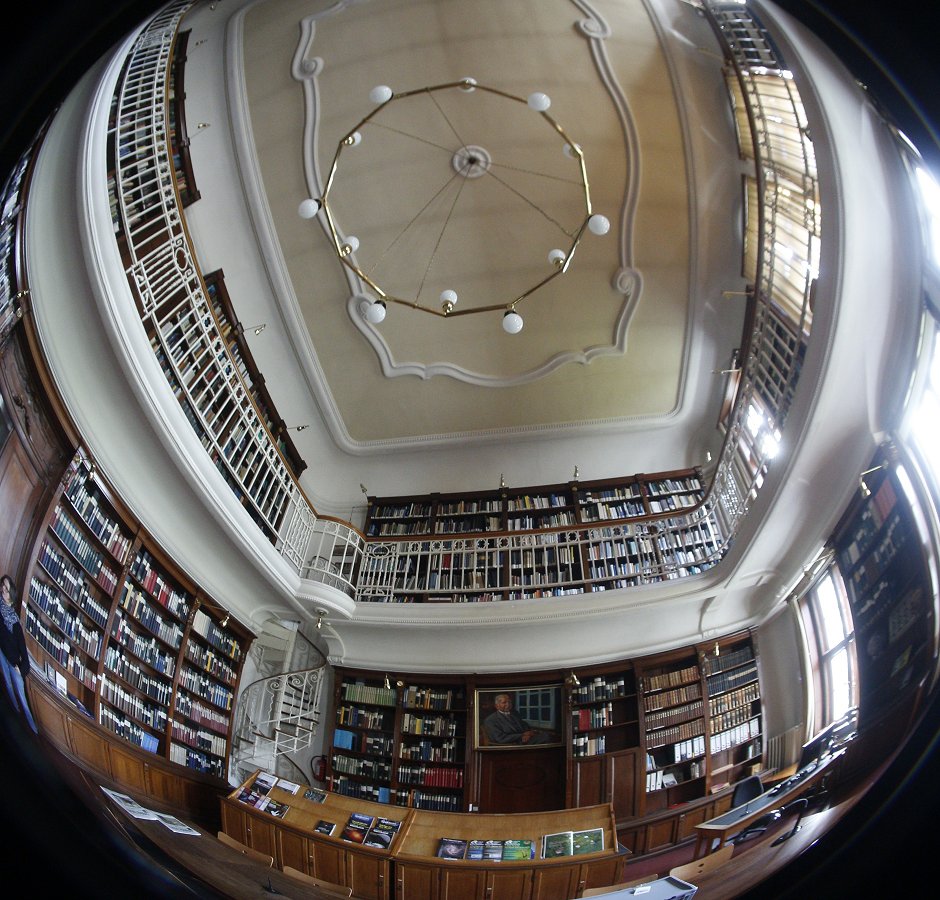

Die über 70.000 Bände

umfassende Bibliothek ist im

Hauptgebäude untergebracht und enthält alle wichtigen

astronomischen Veröffentlichungen der letzten 200 Jahre. Der

repräsentative Raum hat das Format einer Schlossbibliothek.

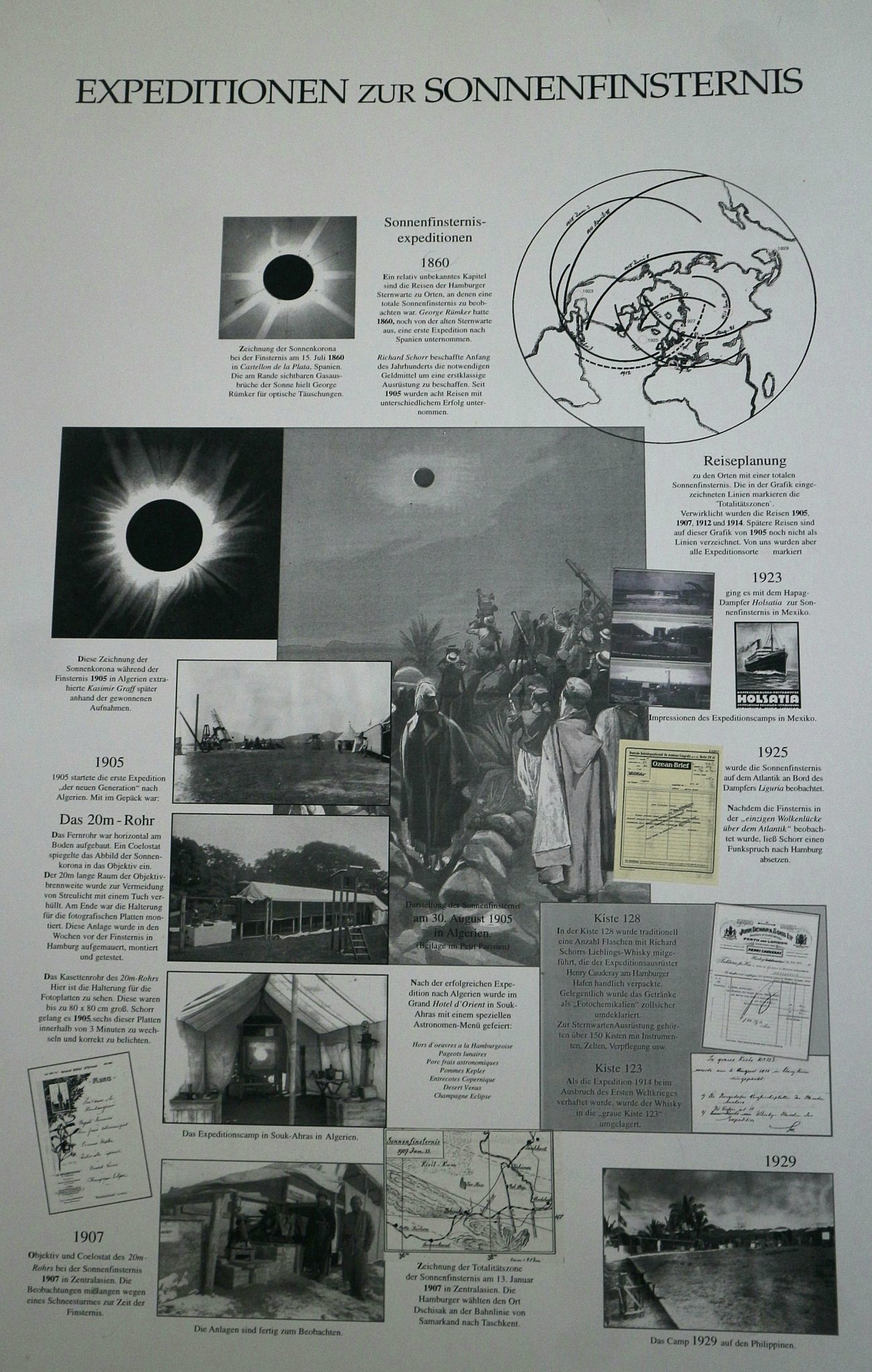

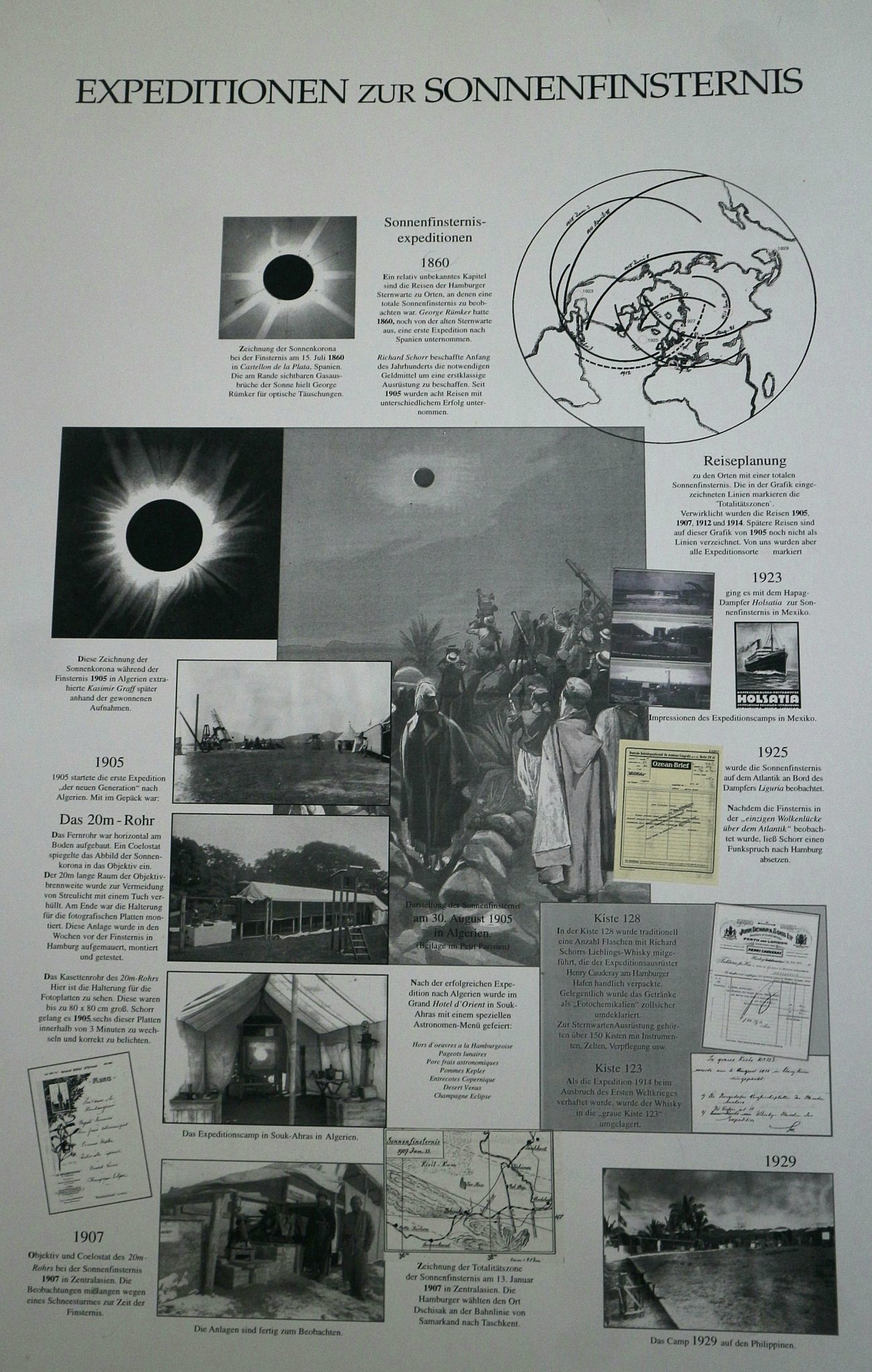

An der Sonnenfinsternisexpedition war

Schmidt beteiligt.

Am Nachmittag

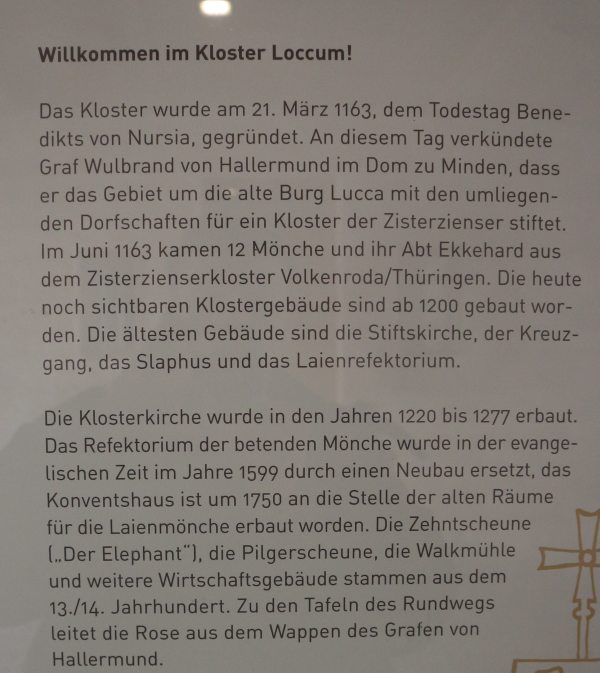

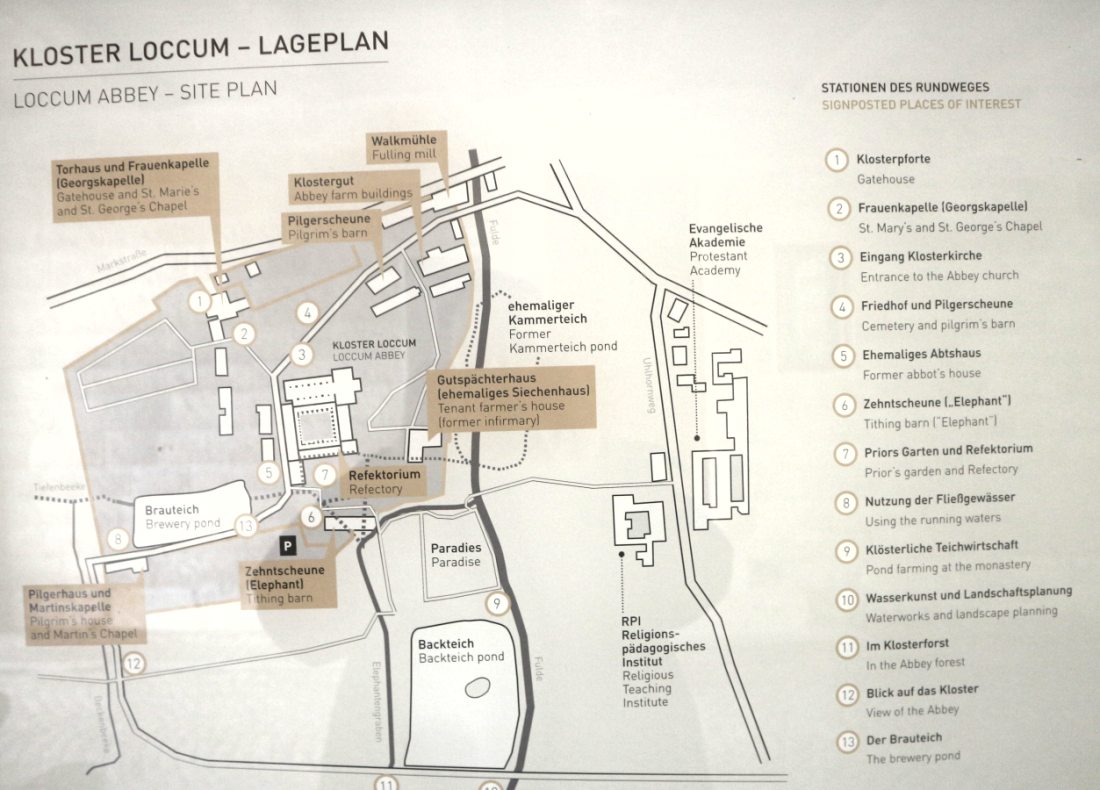

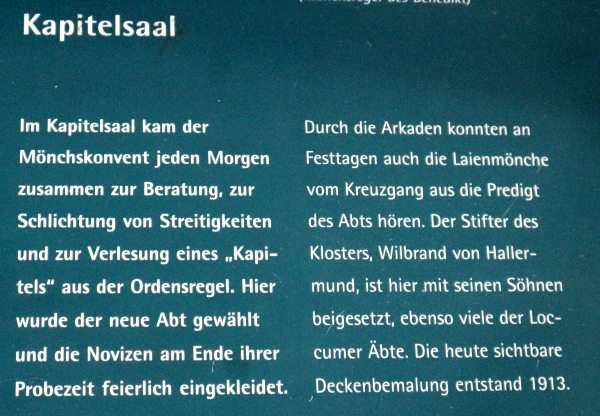

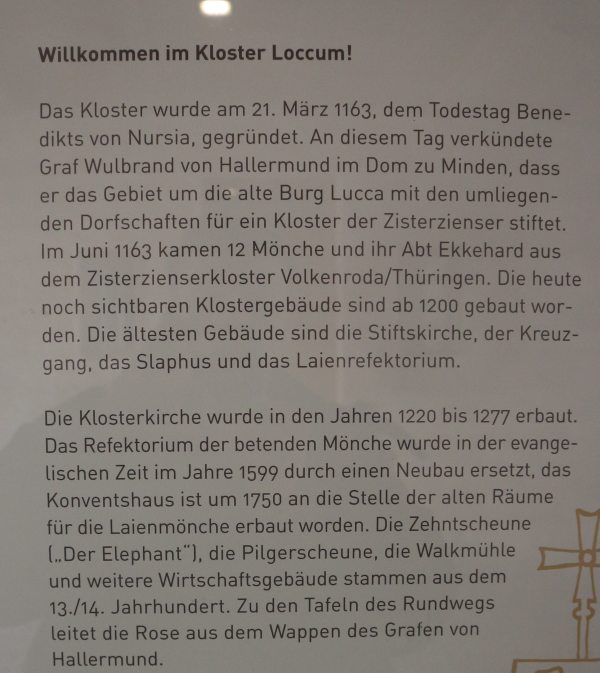

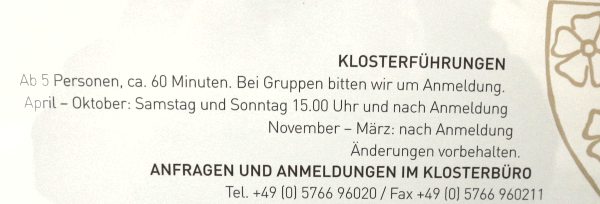

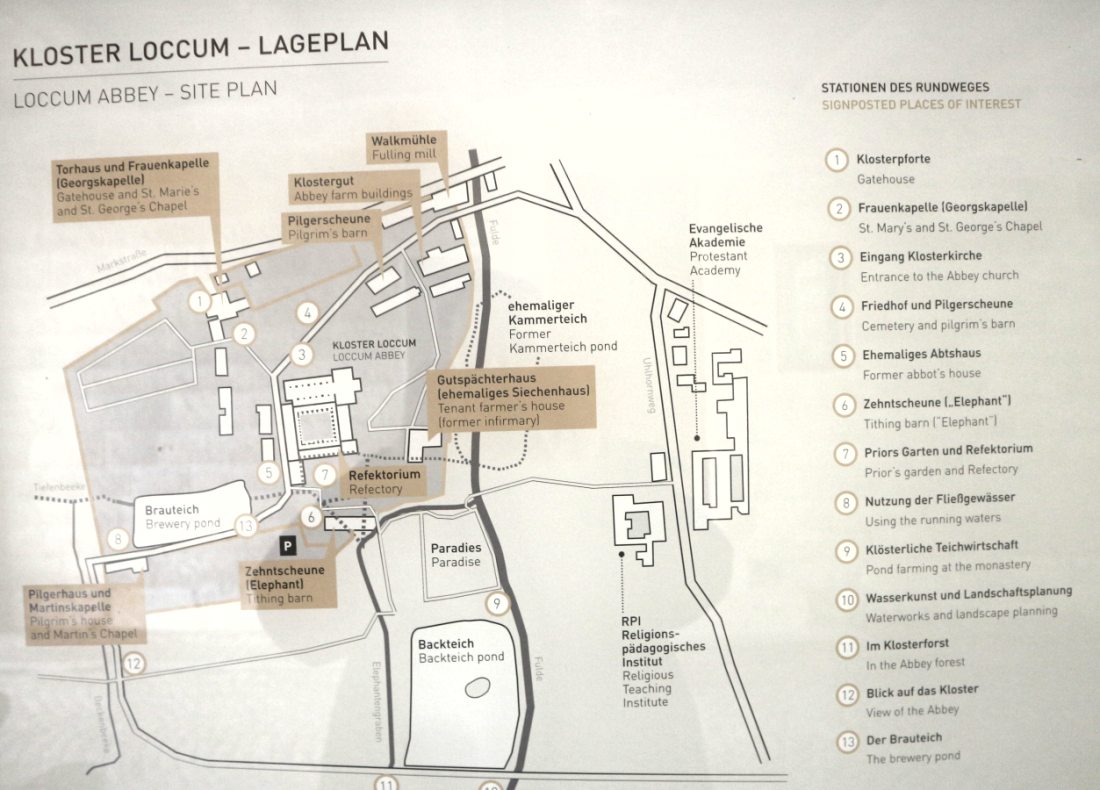

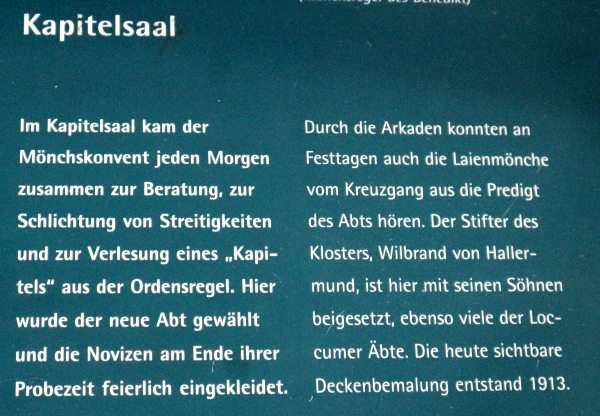

wurde das Kloster Loccum besichtigt.

Die Anlage des 1163 gegründeten Zisterzienser-Klosters

gehört zu den am besten erhaltenen nördlich der

Alpen. Die ältesten Gebäude sind die ehemalige

Stiftskirche, die heutige Georgskirche, der Kreuzgang, das Slaphus und

das Laienrefektorium, die aus dem 13. Jahrhundert stammen. Das

Refektorium wurde 1599 fertiggestellt, das Konventshaus um 1750

errichtet. Seit etwa 1600 besteht in den ehemaligen

Klostergebäuden ein lutherischer Konvent, der auch weiterhin

einen Abt wählt.

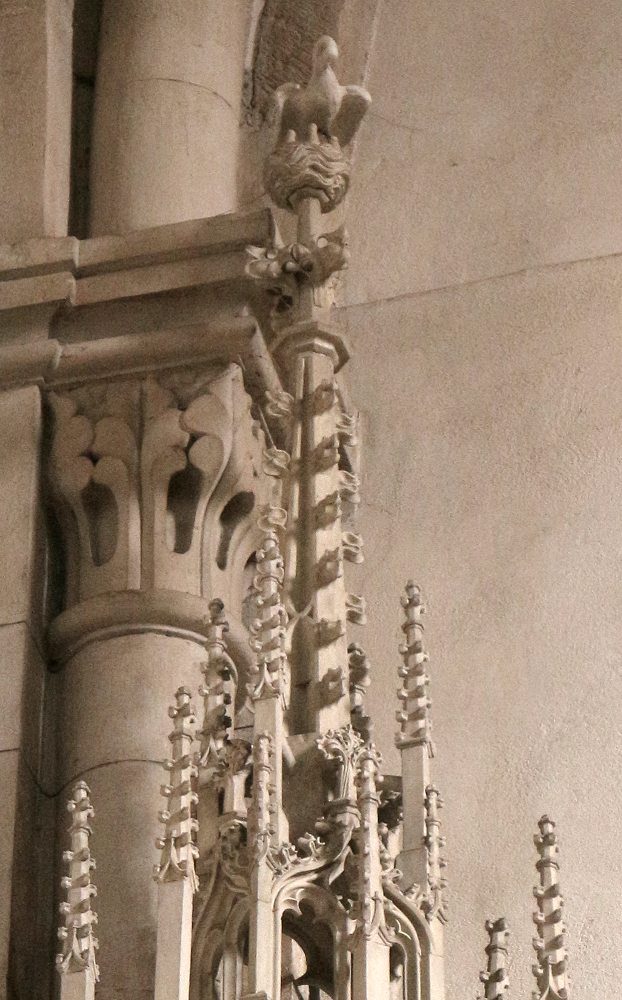

Zahlreiche, oft figürlich

aufwändige

Grabmäler und Epitaphe zeugen von der Beliebtheit der

Klosterkirche als Grablege für Adel und Geistlichkeit.

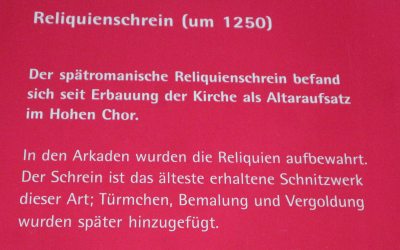

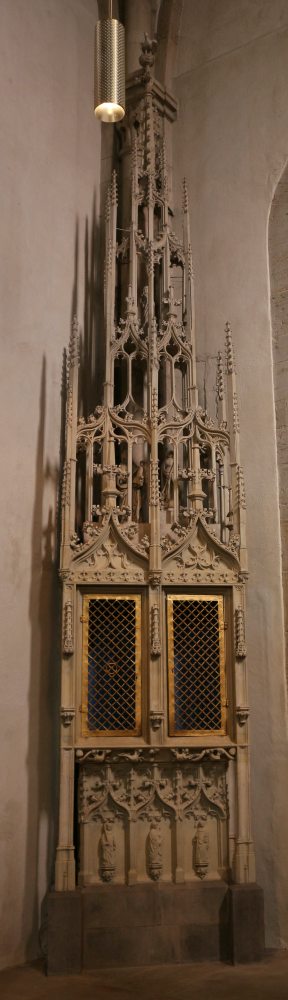

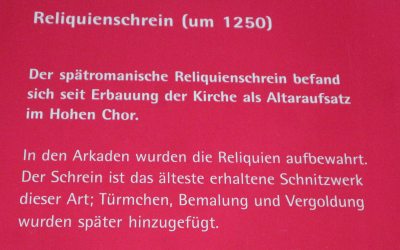

Ein seltenes Ausstattungsstück noch

aus der Bauzeit der Kirche

um die Mitte des 13. Jahrhunderts ist der hölzerne

Reliquienaltar. Die Fassung stammt allerdings vollständig aus

der Mitte des 19. Jahrhunderts.

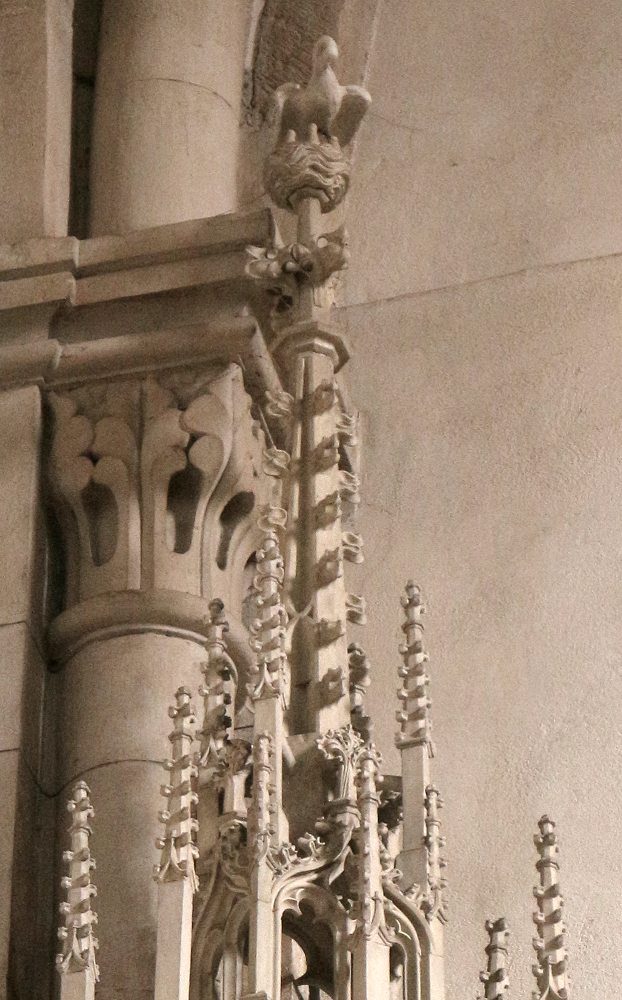

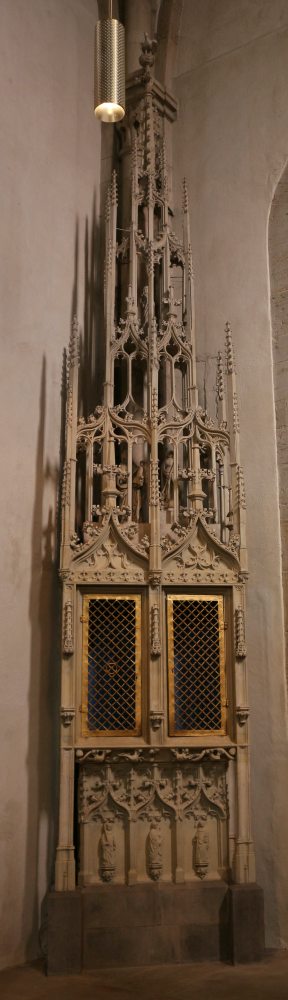

Den heutigen Hochaltar schmückt ein

Retabel mit Figuren aus

der Werkstatt des Meisters von Osnabrück, um 1520. Seine

gemalten Flügel, auf der Innenseite mit Passionsszenen,

außen mit Darstellungen Christi im Limbus und der

Auferstehung versehen, wurden im 17. Jahrhundert angefügt. Aus

dem späten Mittelalter stammt auch das Sakramentshaus. Auf der

Spitze

ist ein Pelikan zu sehen der sich die Brust aufreist um mit seinem Blut

seine Kinder zu füttern. Im Mittelalter sah man in dieser

Geschichte ein Gleichnis zu Christus.

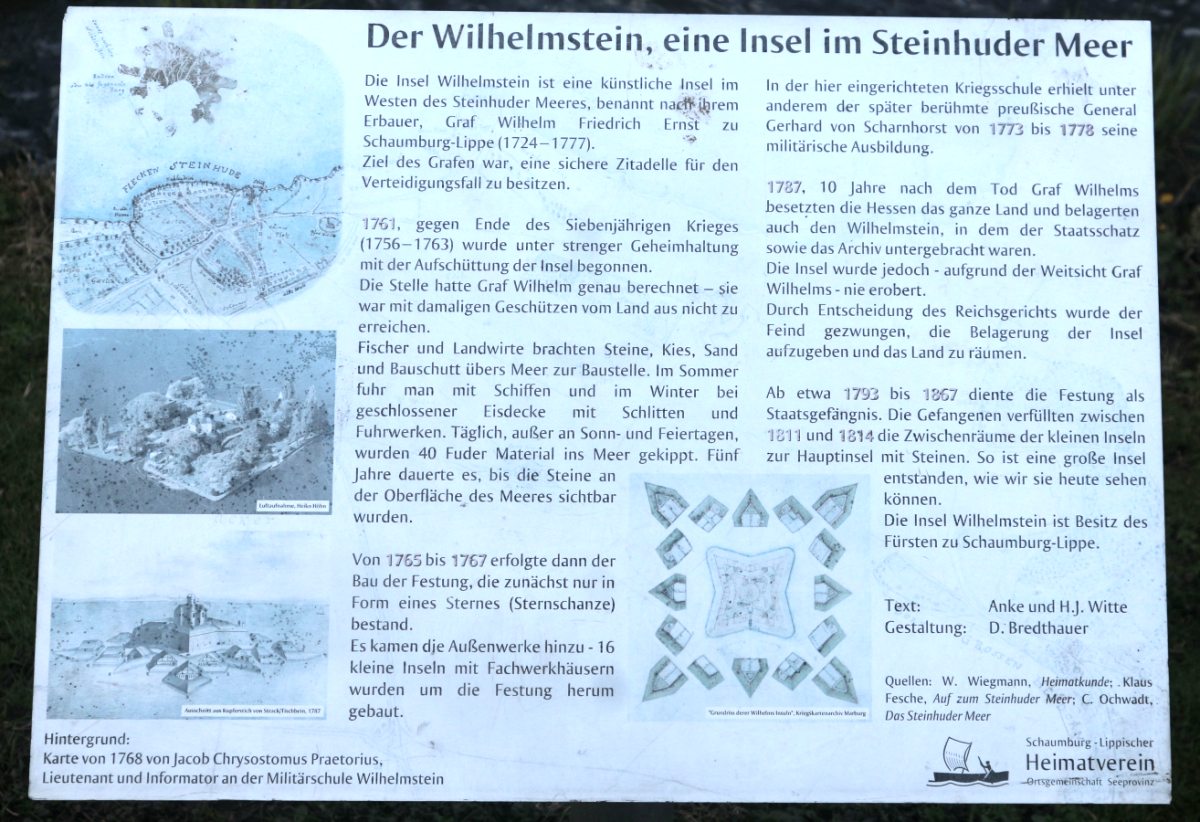

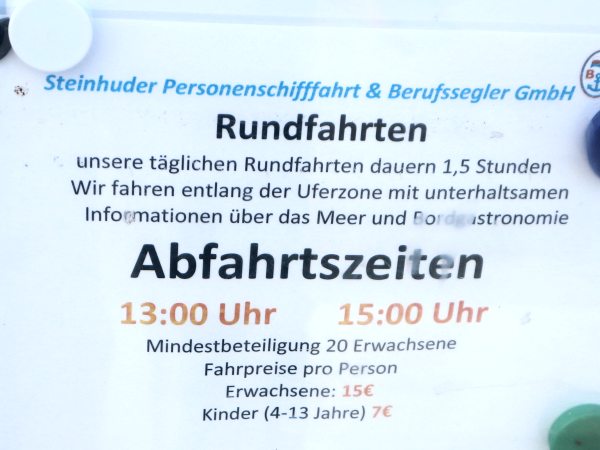

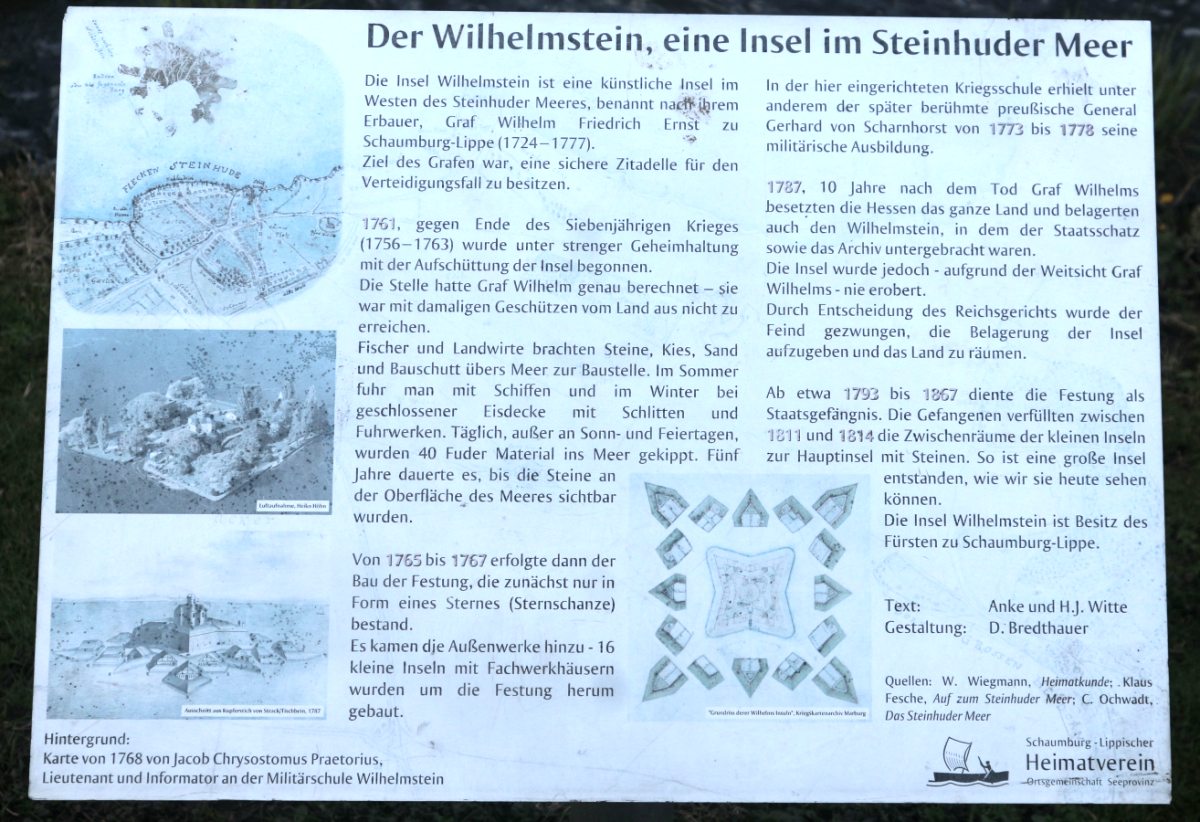

Das Kloster ist nur

wenige Kilometer vom Steinhuder Meer

entfernt.

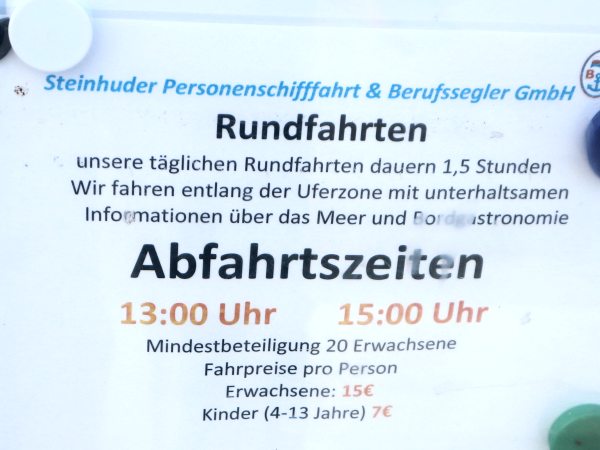

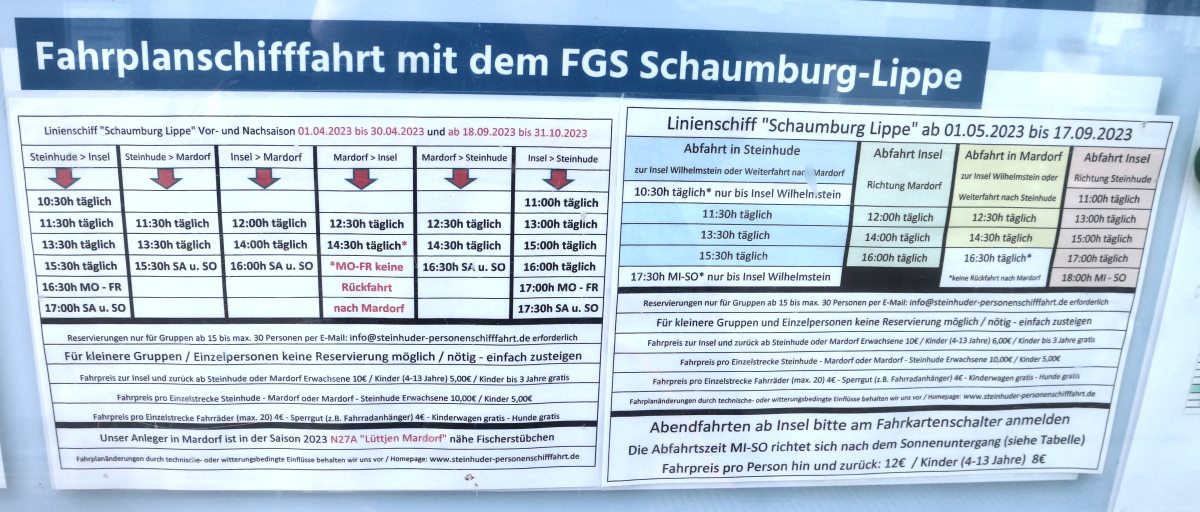

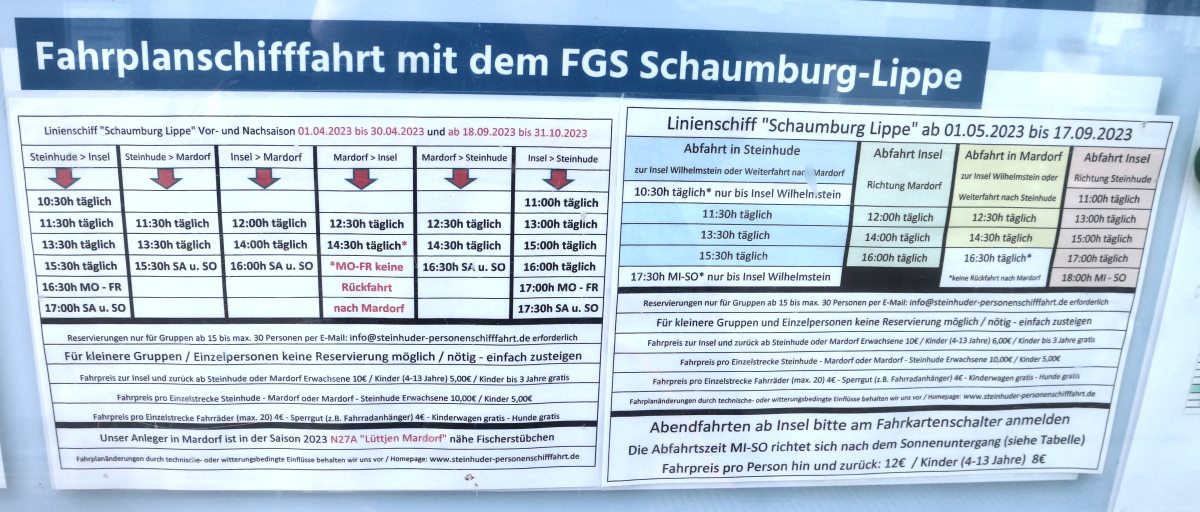

Leider war es bei der Ankunft schon zu spät für eine

Bootstour.

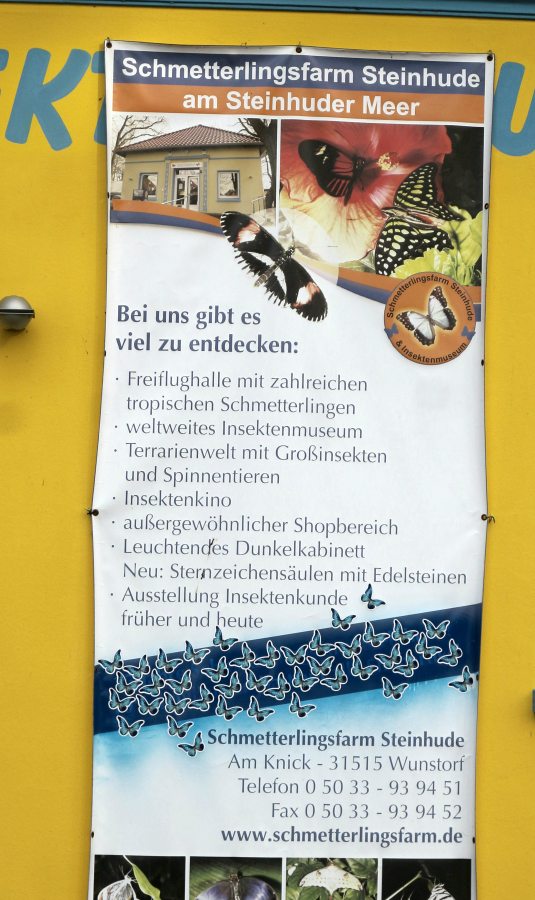

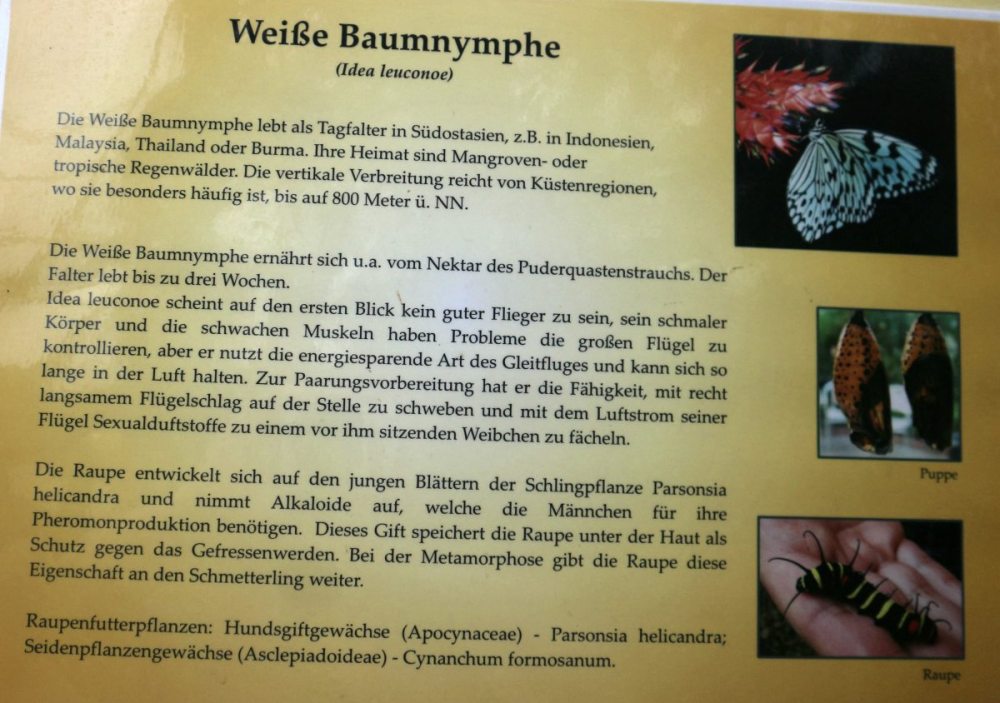

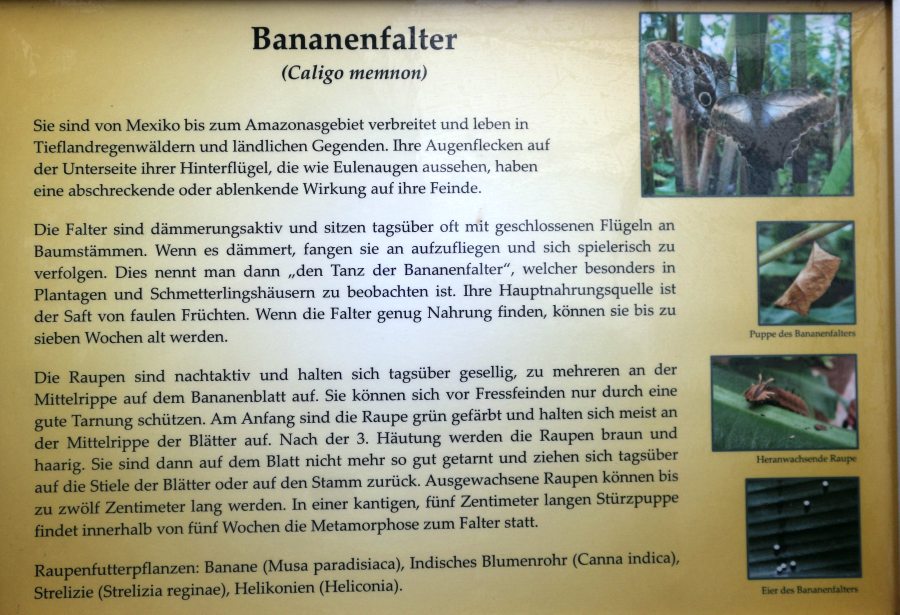

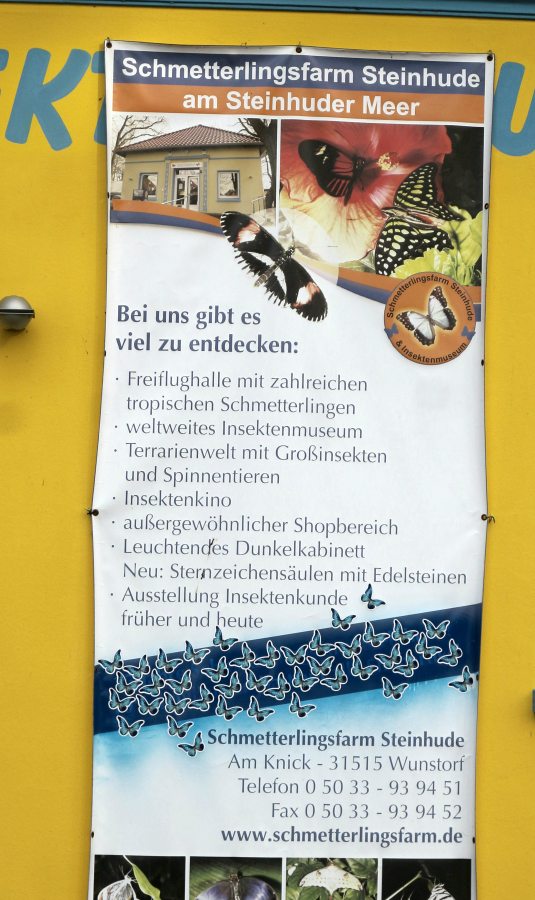

Als Alternative wurde ein Schmetterlingshaus besichtigt.

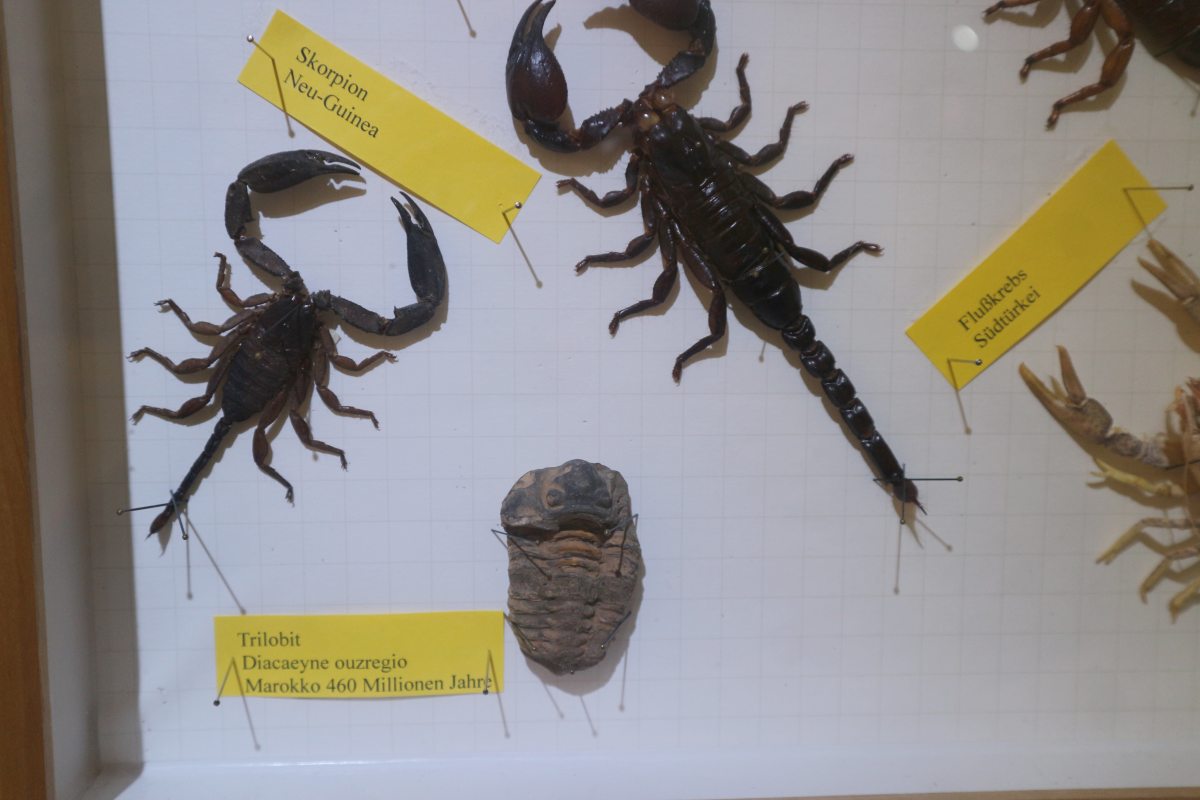

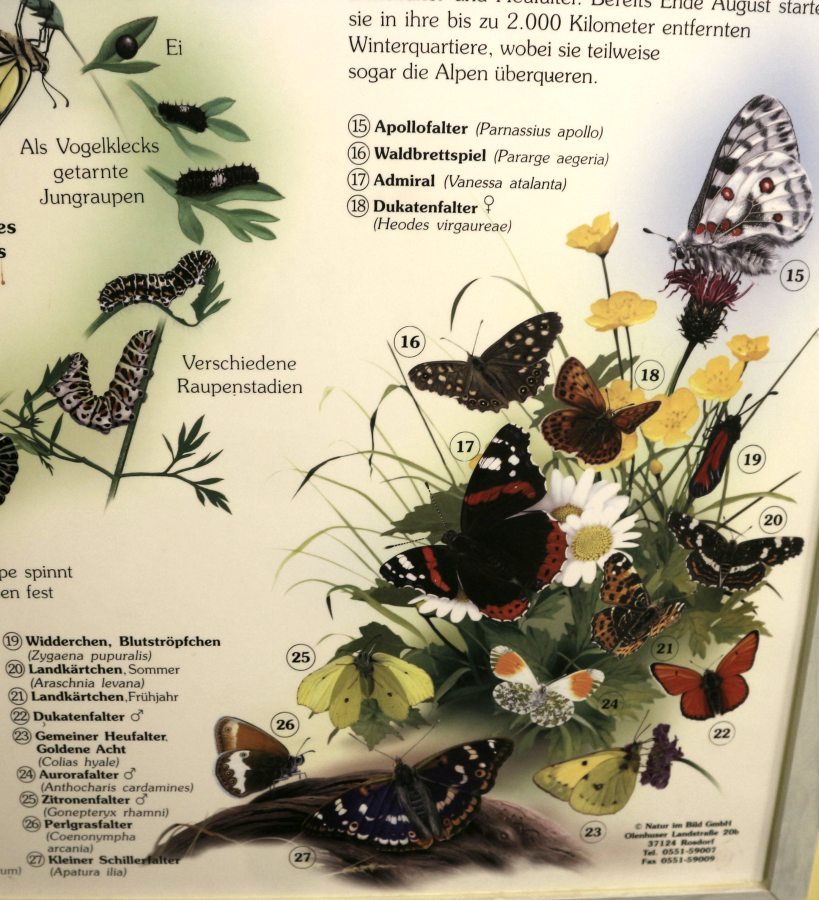

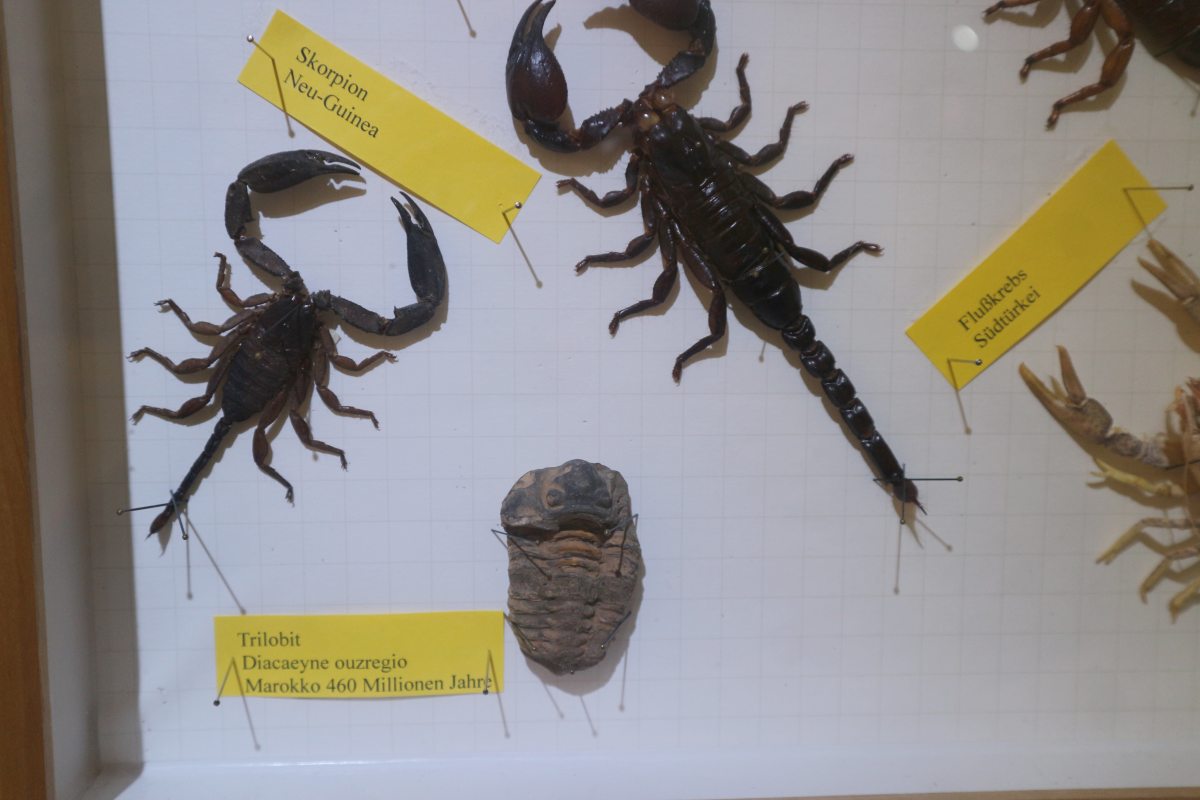

Die Ausstellung zeigt zahlreiche

Präparate von riesigen

Käfern und Schmetterlingen aus Ozeanien und Australien.

Ein kleiner Trilobit zeigt die Verwandschaft zu den heutigen

Gliedertieren wie den Skorpionen.

Auch lebende Vogelspinnen waren in der Ausstellung

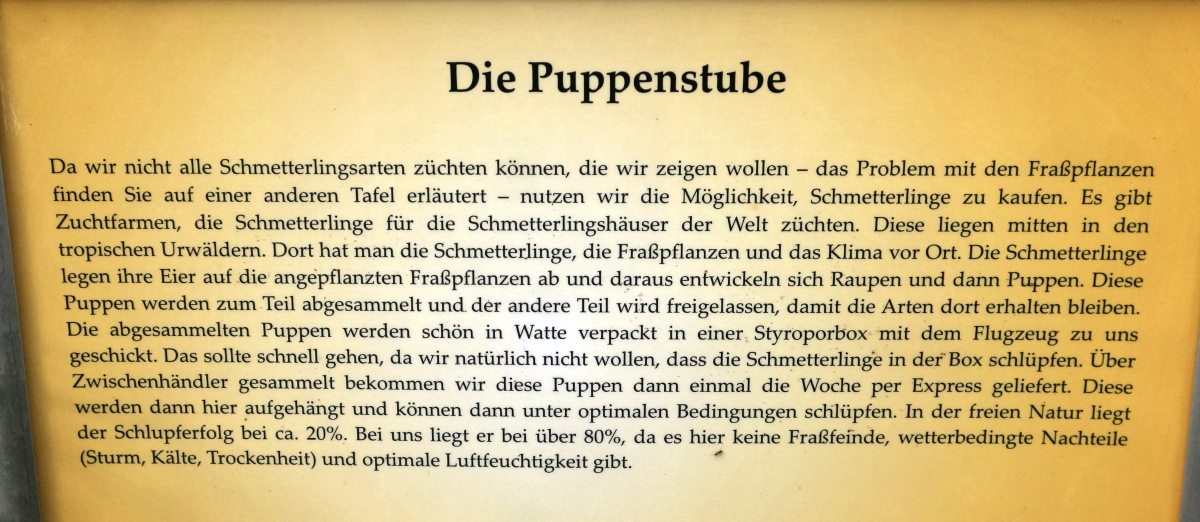

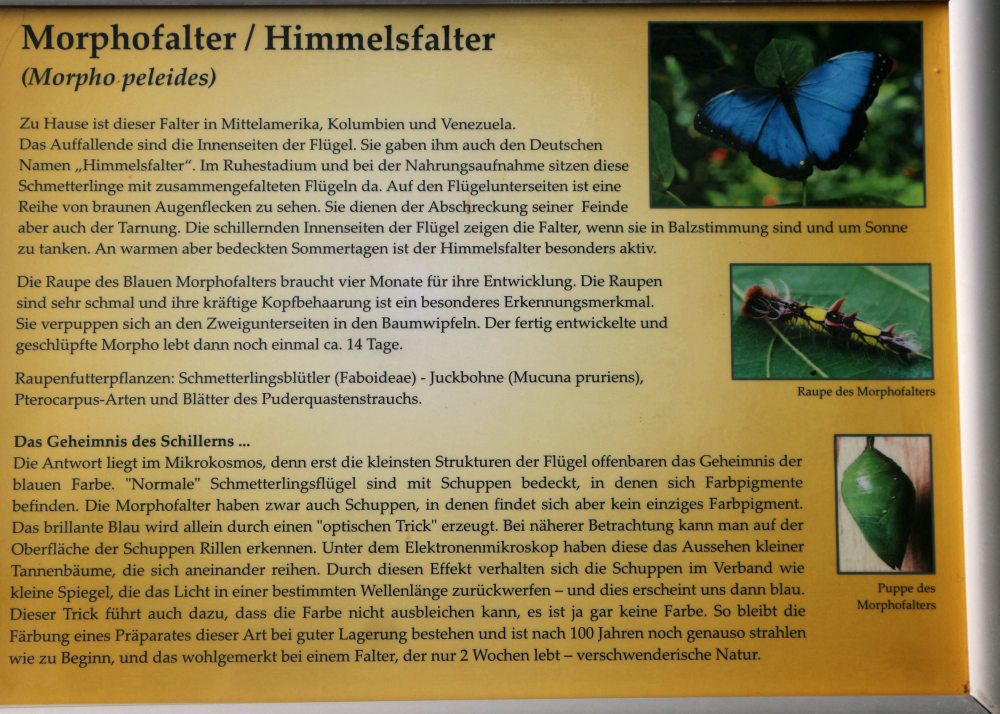

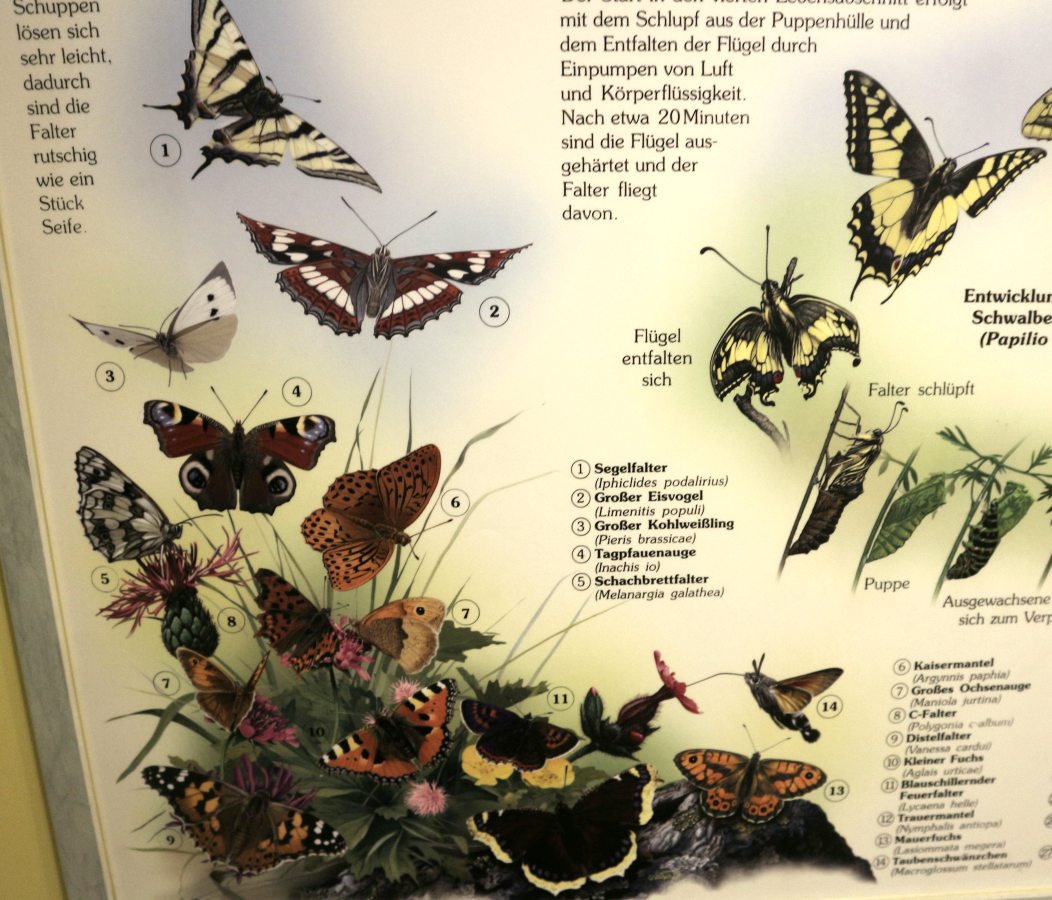

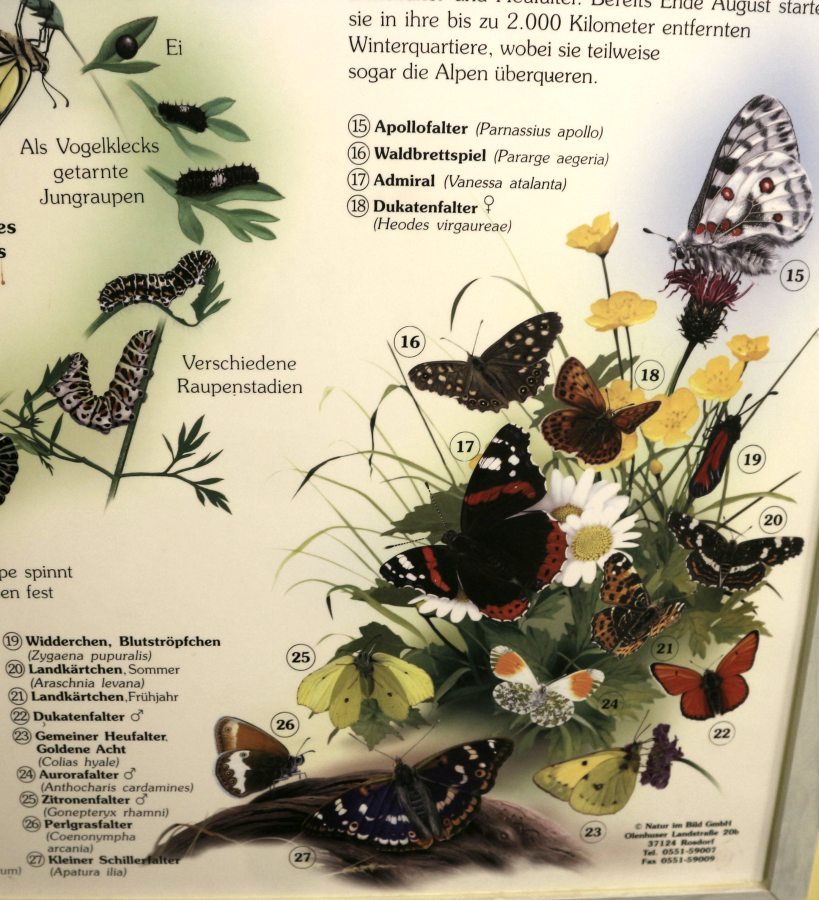

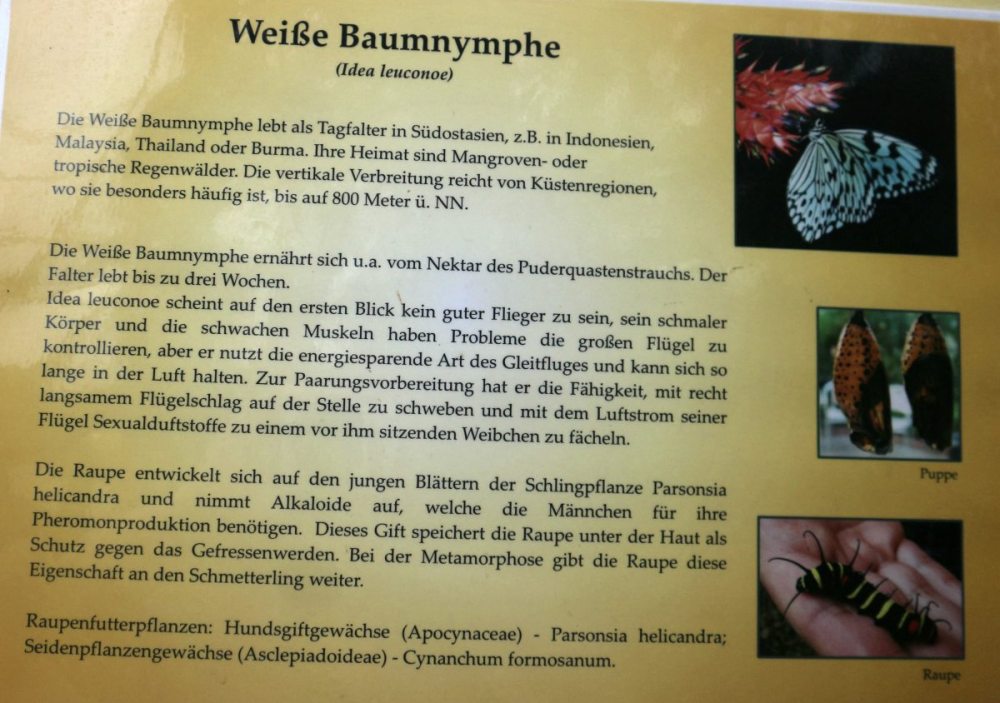

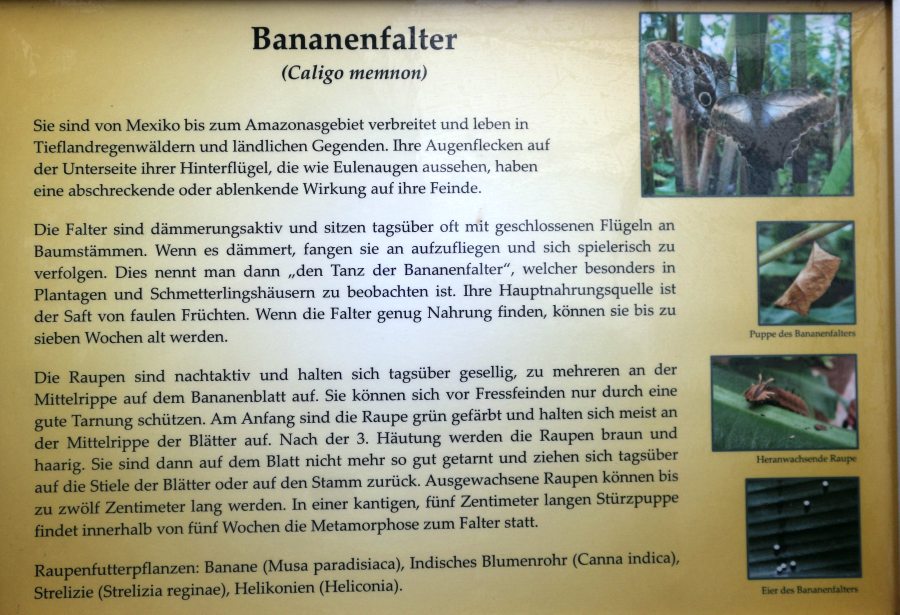

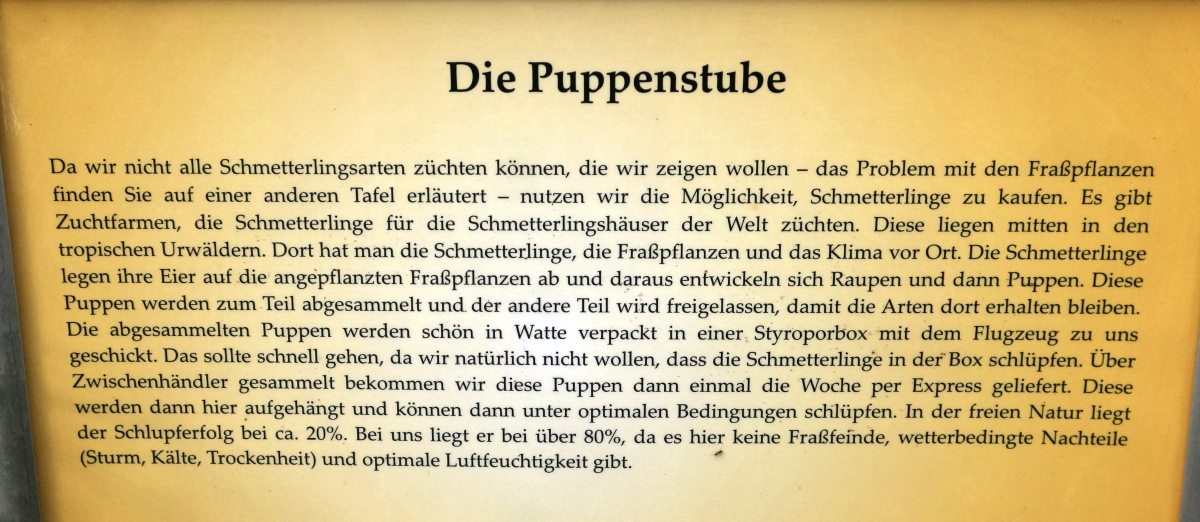

Die Schmetterlinge im Treibhaus werden

als Puppen gekauft und

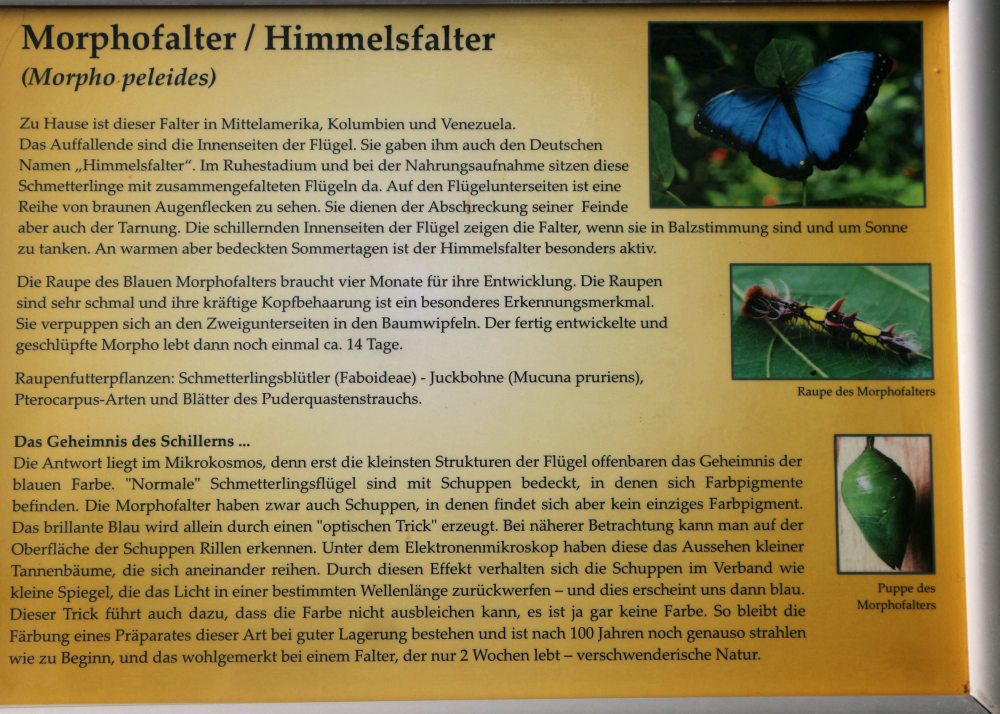

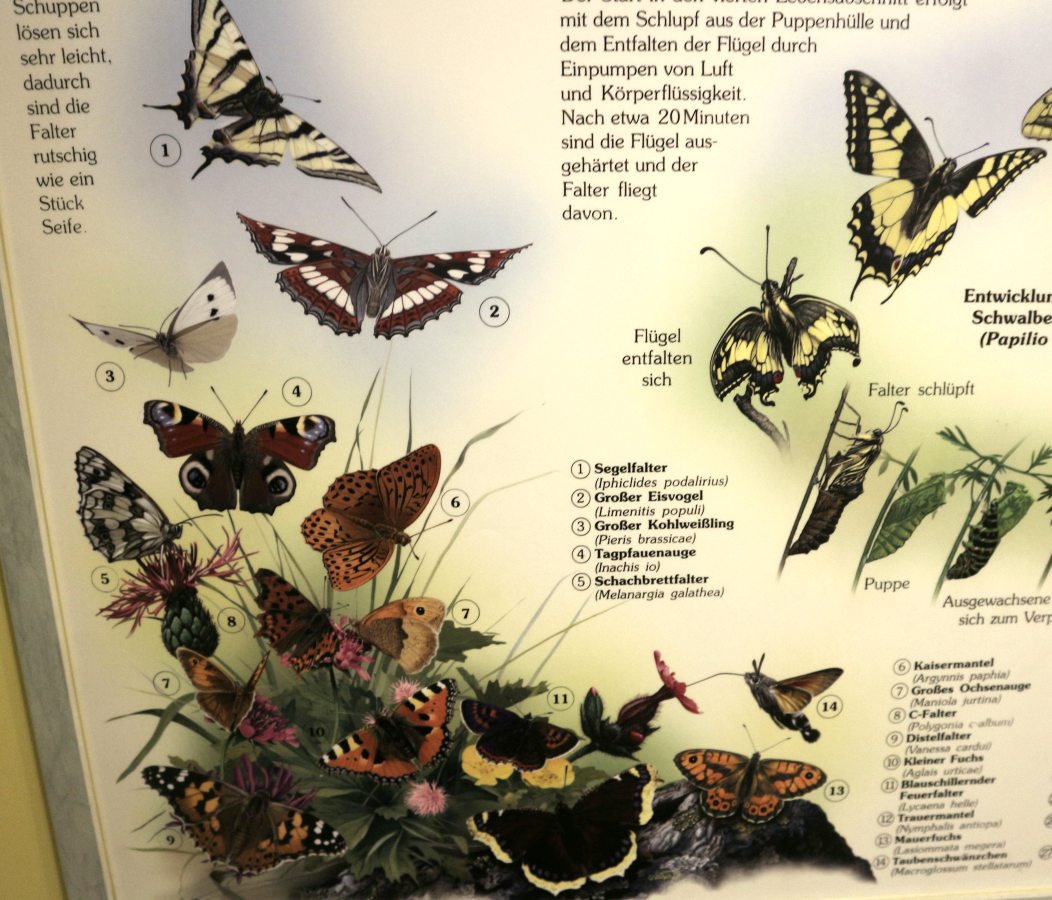

schlüpfen vor Ort. Etwa ein halbes Dutzend Arten flog herum

und konnte bestimmt werden.